電子計測器をそれ単体で使用することはありません。ユーザーは測定したいいろいろな信号源に接続、または駆動したい負荷に接続します。接続するにあたって注意するべきポイントを2つ考えてみます。

接続の指示を無視しない

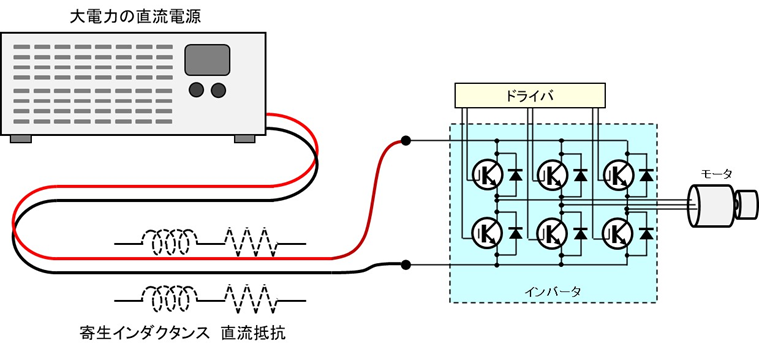

図1はインバータ&モータの動作試験をするために直流電源を併用した例です。実験はインバータの入出力に電力アナライザを接続、電力変換効率とモータ出力が急激に増減した場合の挙動を測定するものです。

直流電源と負荷になるインバータ&モータ間を接続するケーブルには直流抵抗に留意して太いケーブルを使用します。

ところが電源メーカーは接続ケーブルに長さの制限をすることがあり、ケーブルが太く、直流抵抗が低ければ長さは関係ないとは限りません。

というのもケーブルには1mあたり1μHの寄生インダクタンスがあるからです。

寄生インダクタンスはインバータ&モータが定常運転をする間は何の振る舞いもしません。しかし動作が急激に変化し、電流変化(di/dt)が大きくなると逆起電力が発生、電源出力に加わります。

電源はこの事態に対応して保護回路を入れていますが動作には限度があり、そのため接続ケーブルの長さを制限しています。実際に電源が故障に至るケースもあります。

図1 接続ケーブルの寄生インダクタンスが悪さをする

知らずに不適切な接続をして計測器を破損する

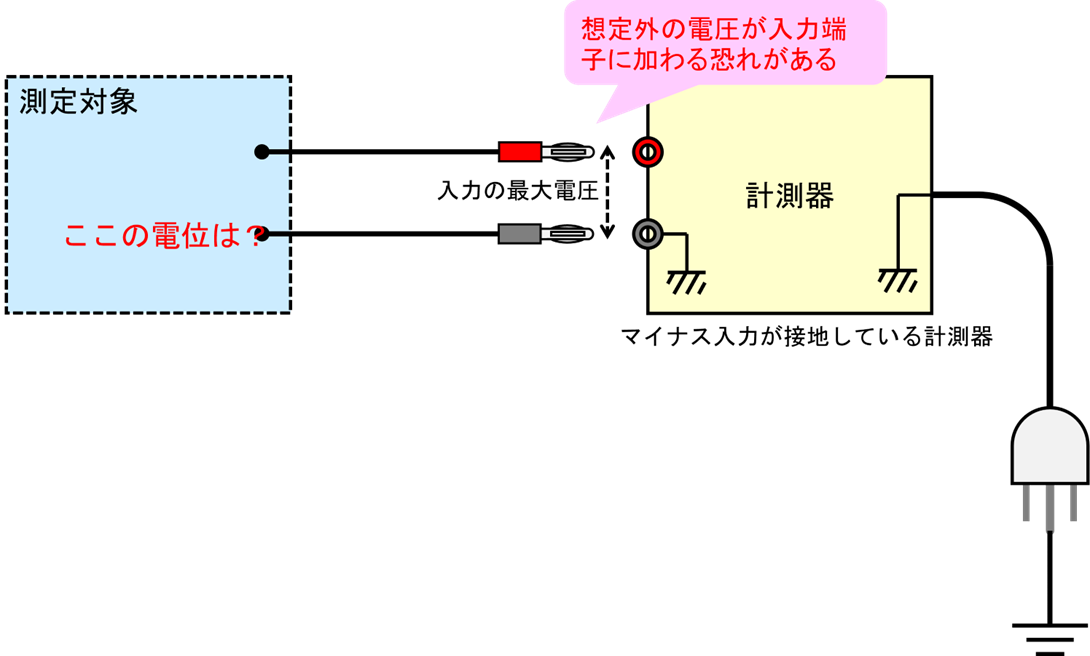

計測器の入力可能な電圧には制限、限度がありますが、それを守っていても計測器を破損することがあります。AC電源ケーブルは3ピン構造で真ん中の丸ピンは電力線ラインを通して大地に接続されていて、計測器の筐体も大地電圧になります。計測器の入出力端子は非絶縁の表示がない限りマイナス側が筐体に接続された、つまり接地されています。ほとんどのオシロスコープはこの非絶縁入力です。

この場合、信号のマイナス側も同じく大地レベルでなければいけません。

図2のように測定する回路のグラウンド・レベルが異なる場合は計測器にダメージを与える恐れがあります。

図2 非絶縁入力の計測器

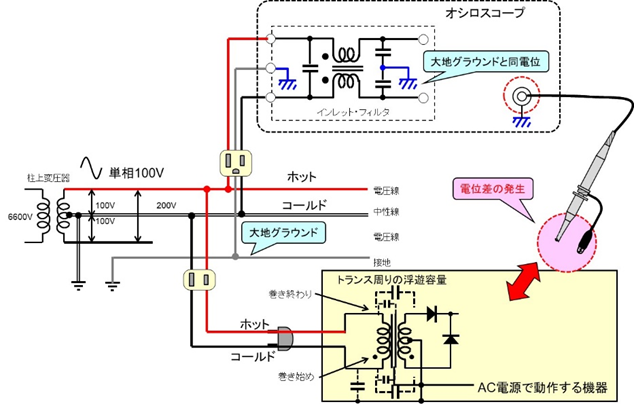

計測器と計測対象、どちらもAC電源で動作している場合もグラウンド・レベルに考慮する必要があります。

計測器の電源プラグを正しく3ピンコンセントに接続すれば、筐体の電位はグラウンド・レベルです。

日本の商用電源は単相3線式と呼ばれ

●ホットと呼ばれる電圧線

●コールドと呼ばれる中性線

●接地線

で構成され、100V(±141V)はホットのみ、コールドは0Vです。

図3では上側が計測器、下側が測定対象です。

入力コネクタのマイナス側は0Vです。

ところが住宅のコンセントは水回りを除き、グラウンド端子がない2ピン、またほとんどの民生品のAC入力も2ピンで接地線がありません。家庭でも電源コンセントに接地線が来ているのは洗濯機設置場所とエアコン用電源位でしょう。

そのため図3下のようにグラウンドにAC電圧が発生します。流れる電流は僅かなために人間が感電することはありませんが、計測器にダメージを与える可能性があります。

特に過入力に弱いオシロスコープ用のアクティブ・プローブが破損することがあります。

図3 大地グラウンドを取れないターゲットのグラウンド・レベルはゼロではない

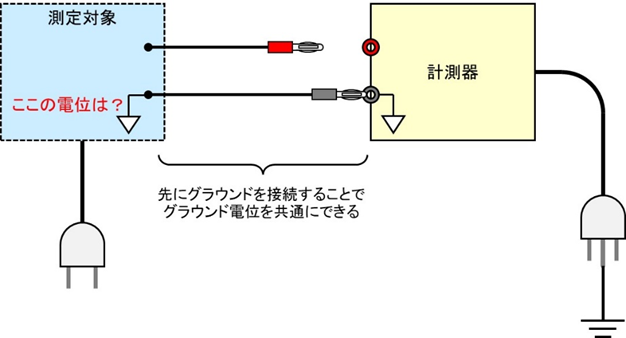

この電位を避けるためには測定ターゲットのグラウンドを先に計測器に接続します。この方法でグラウンド電位を共通にでき、プローブへの過入力を避けることができます。

図4 グラウンドを先に接続する

プローブを接続するときにグラウンド線を先に接続することは、この意味があるのです。