映像信号の伝送というと、身近なところではHDMIを思い浮かべる方が多いと思います。

HDMIはデジタル家電向けに開発された規格で、当初は1080iを使用したハイビジョン(HD)テレビ周辺、レコーダ&プレーヤーとテレビ受像機の接続で使われることでスタートし、その後高解像度、高フレームレートに対応してきました。

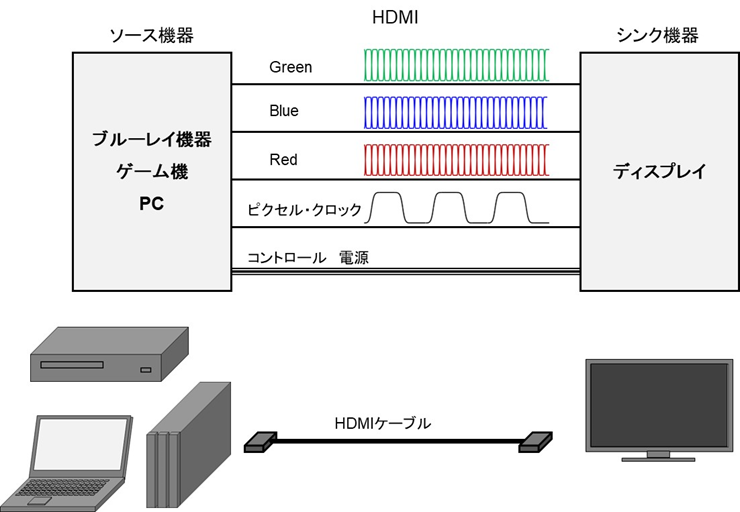

HDMIは図1のようにGBRの3線とピクセル・クロックライン、そしてI2Cによる制御線、電源から構成されており、音声データは画像データに組み込まれます。

HDMIの最初の規格では非圧縮の画像データは8ビット、ピクセル・クロックは画像データ周波数の1/10になります。

図1 HDMIにおける画像データ伝送

それまでのアナログ・ビデオでは黄色・赤・白の3本の端子からなる同軸ケーブルが必要でしたが、1本のHDMIケーブルで済み、接続性が大きく向上しました。

一方放送局などで一般は家庭と大きくケーブルの使用条件が異なります。

局内にはアナログ映像信号を伝送するための同軸ケーブルが縦横に設置されています。

この同軸ケーブルの伝送インピーダンスは75Ωです。

一般的に映像機器の入出力インピーダンスは75Ωで、一般の電子計測のインピーダンスが50Ωであることと大きく異なります。

従って、こ75Ω同軸ケーブルを使ってデジタル画像データを伝送することになり、利便性からGBRデジタル・データをシリアル化し1本の同軸ケーブルで伝送する、SDI規格が採用されました。

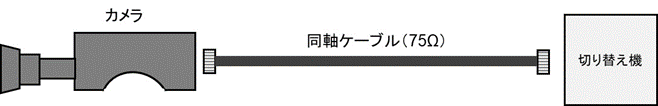

例えば図2のようにカメラと切り替え機間を1本の同軸ケーブルで接続します。

最速規格は伝送レートが3Gbpsになる3GSDIです。

図2 放送局におけるデータ伝送方法

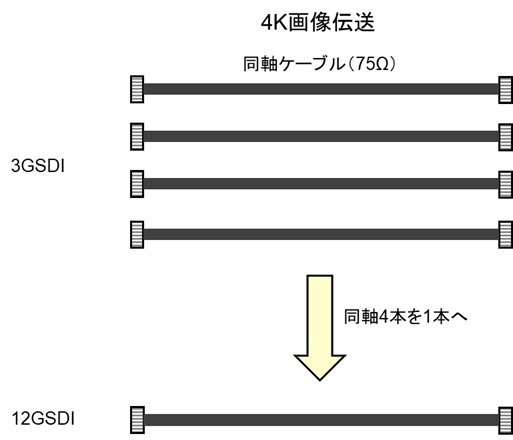

画像フォーマットが2Kの場合はフレームレートが高くなっても1本の同軸ケーブルで伝送できましたが、さすがに4Kではより高速なビット・レートが必要になり、図3上のように4本の3GSDIを使用することで12Gbpsの伝送が可能になりました。

図3 12GSDIへの対応方法

ただ4本のケーブルは使い勝手が悪かったため、その後図3下のように、1本の同軸ケーブルで伝送する12GSDI規格が登場しました。

ここで問題になるのが同軸ケーブルにおける減衰です。

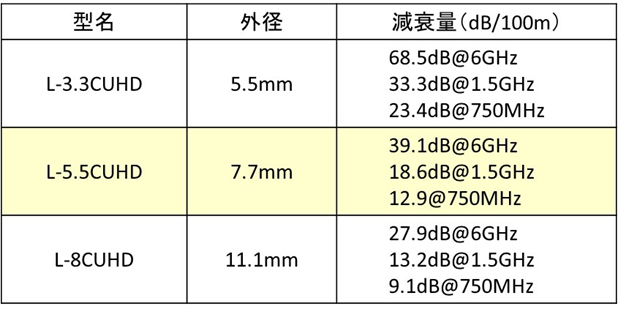

表1は画像用ケーブルで多用されるカナレ電気の12GSDI対応同軸ケーブルの性能です。

表1 12GSDI対応同軸ケーブルの減衰量 カナレ電気株式会社の商品ページより作成

同軸ケーブルでは太いケーブルほど減衰量は小さくなりますが、使い勝手から中間の7.7㎜が好まれるようです。

12GSDIは12Gbpsなのでクロック・レートで考えると1/2の6GHzになります。

7.7mmの場合、100m先では約40dBの減衰、つまり1/100にまで減衰します。

10m先では約4dBで済みます。

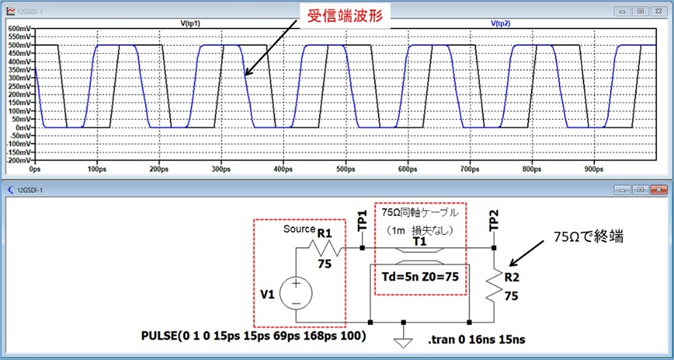

図4は12GSDIを想定した出力インピーダンス75Ω⇒損失ゼロの75Ω同軸ケーブル(1m)⇒75Ωで終端した場合の主力端、受信端波形のシミュレーションです。

問題なく伝送されていることが分かります。

図4 伝送インピーダンス 75Ωの伝送線路を適切に終端した場合

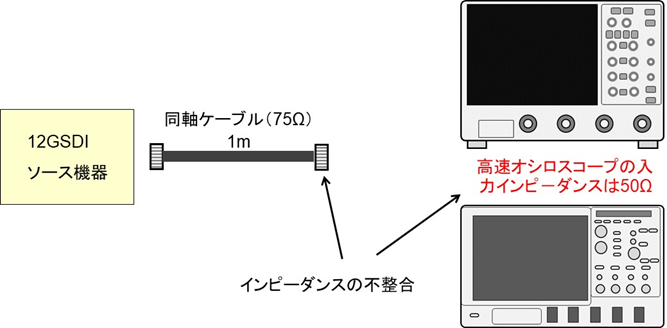

さて、12GSDIの波形測定ではオシロスコープが使われます。

測定は1mの同軸ケーブルを介して行いますが、ここで問題となるのがオシロスコープの入力インピーダンスです。

オシロスコープの入力インピーダンスは50Ω、オシロスコープだけでなく高周波測定器であるスペクトラム・アナライザ、ネットワーク・アナライザも50Ωで設計されています。

図5 映像系信号と高速オシロスコープ

図6は終端抵抗としてオシロスコープの入力インピーダンス50Ωを想定したシミュレーション結果です。

受信端での振幅が20%減少、送信端では戻ってきた反射の影響が確認できます。

図6 映像系伝送路を50Ωで終端した場合

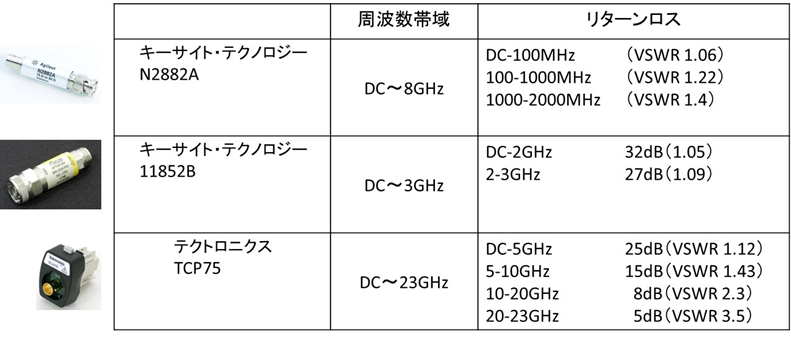

そのため75Ω⇒50Ω変換を行うアダプタの併用が考えられます。

もちろん変換によりオシロスコープの入力信号レベルは低下しますが、反射は発生しません。

表2は代表的な変換アダプタの性能です。

一般にUSBなどの高速シリアル信号の観測には第5高調波成分まで、つまりビット・レートの2.5倍の周波数帯域が必要です。

この観点から15GHzの周波数帯域が必要になり、周波数帯域の観点ではテクトロニクス TCP75一択になりそうですが、1mmの同軸ケーブルを介すること、また6GHz以上の減衰を考えると受信端波形はかなり正弦波に近い形状になることが予想されます。

12GSDIの規格では整合されている場合、信号の立ち上がり/立ち下がり時間は18ps以下と規定されているため、キーサイト・テクノロジー N2882Aでも対応可能と思われます。

表2 代表的な75Ω入力用アクセサリ

このように計測器側で12GSDIに余裕をもって対応できているとはいえない状況です。

今後の改良の方向性としては、伝送距離を延ばすため、同軸ケーブルではなく光ファイバーを使う方向に移りつつあるように思われます。