「波形観測、波形記録 イコール オシロスコープ」、電子関係のエンジニアにとってデジタル・マルチメーターとオシロスコープはマザーツールといえる基本測定器です。

変化する電圧、電流を観測、記録できる測定器はオシロスコープ以外も選ぶことができます。ケースバイケースで最適な測定器を選びましょう。

いろいろな記録装置

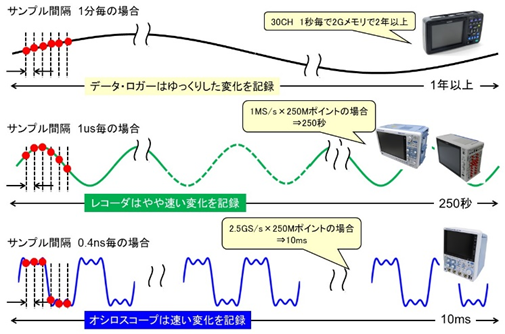

普段からオシロスコープを使っている、主にエレクトロニクス回路に従事するエンジニアにはなじみが薄いかもしれませんが、温度変化や圧力変化のように秒単位で記録すれば十分な信号の記録にはデータ・ロガーと呼ばれる測定器が使われます。

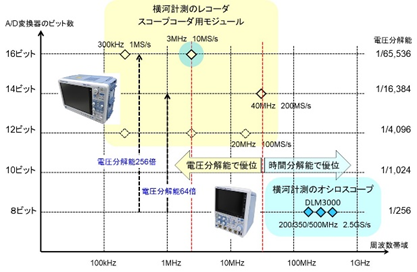

図1 各種記録装置の守備範囲

データ・ロガーは

・数10チャンネルから100チャンネル以上の入力

・サンプル間隔は秒程度

・ノイズの影響を低減できる絶縁入力

・ 温度測定用に熱電対対応

などの特徴を備えています。

写真1は代表的なデータ・ロガーの例です。

コンパクトな電池駆動、ワイヤレスでデータを収集できるタイプからモジュールを組み合わせて多チャンネルが可能なモデルまであります。

写真1 各種データ・ロガー

データ・ロガーはサンプル間隔が秒程度と遅くSDメモリやHDDに記録できるため、実質的に記録時間の制限はないといえるでしょう。

簡単に言えば多数のデジタル・マルチメーターを用いて、同期を取りながらデータ収集をするイメージです。

センサーからの距離があることが多く、商用電源からの誘導ノイズを軽減するために商用周波数(50/60Hz)に同期してデータの平均化を行い、確度を向上できます。

電圧確度もデジタル・マルチメーターに近い値になります。

データ・ロガーは「値を記録する」イメージで、より変化の速い振動や音声などマイクロ秒程度の動きを記録するには、レコーダーを使用します。

チャンネル数は16チャンネル以上が可能です。

さらに速い信号ではオシロスコープが使われます。

レコーダーとオシロスコープの住み分け

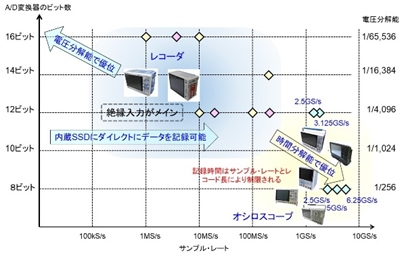

図2では代表的なレコーダーとオシロスコープの立ち位置をサンプル・レートと電圧分解能で示します。

レコーダーの特徴は

●A/D変換の電圧分解能が高い

●サンプル・レートは高くない

●記録長は長い、または実質的制限なし

●入力は共通グラウンドを持たない絶縁入力が多い

オシロスコープの特徴は

●周波数帯域が広い

●時間分解能が高い高速サンプリング

●記録長は短い

●入力は非絶縁が多い

になります。

図2 レコーダーとオシロスコープの特徴

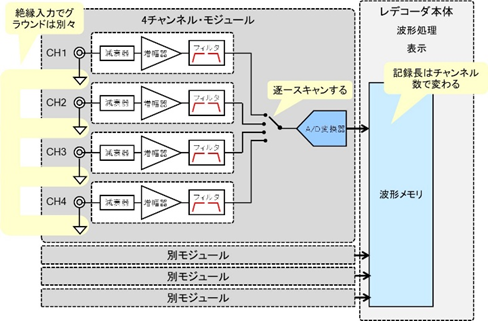

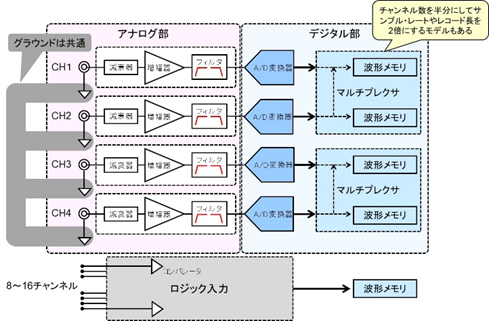

レコーダーの内部構造

レコーダーは図3のように波形メモリと演算、表示を受け持つ本体と、アプリケーションに応じて選択できるモジュールで構成されています。

モジュール内部で入力されたアナログ信号をデジタル・データに変換します。ほとんどのモジュールは複数の入力を持ちますが、多くのモジュールでA/D変換器は一つです。

複数のチャンネルを使用する場合は逐一チャンネルをスキャンしてデジタル化をするため、最高サンプル・レートはチャンネル数によって変化することには注意が必要です。

絶縁入力では各入力のグラウンドは独立・絶縁されており、センサーからの信号線をツイストすることで誘導ノイズを低減できます(ただし一般的にコモンモード・ノイズへの耐性は絶縁入力よりも差動入力が良好といえます)。

図3 レコーダーの内部構造

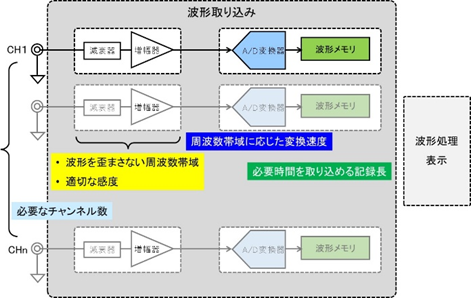

オシロスコープの内部構造

オシロスコープでは図4のように各チャンネルが独立したA/D変換器を持ち、すべてのチャンネルが同じクロックで同期してデータを取り込みます。

図4 オシロスコープの構造

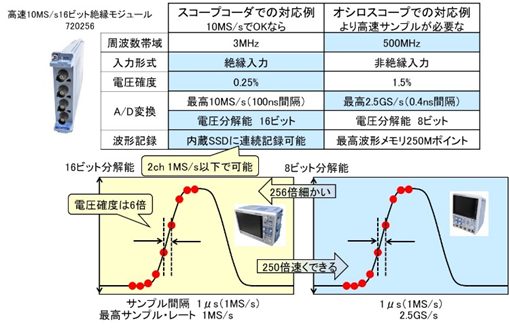

横河計測の測定器での住み分け

最近は各社ともレコーダーの高速化に力を入れています。

背景としては絶縁入力のメリットを活かしたインバータの波形測定への対応があり、オシロスコープに迫る200MS/sが実現されています。

スコープコーダーの商品名でレコーダーを、そしてオシロスコープの両方を販売している横河計測の製品を例に住み分けについて解説します。

オシロスコープでは全チャンネルに分解能8ビット、最高サンプル・レート2.5GS/sのA/D変換器が搭載されています。

電圧分解能が必要なのか、時間分解能が必要なのかを選択することでより良い測定結果を得ることができます。

図5 横河計測での計測器での住み分け

比較的ゆっくりし変化し、振幅が大きく変化する波形の測定

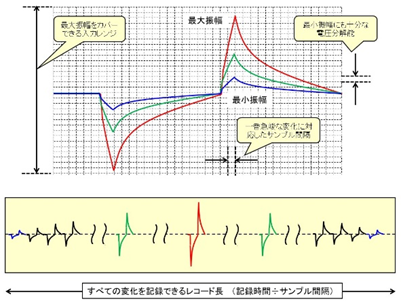

図6は医療用機器での波形測定例です。

波形の特徴と計測要求は

●信号は小振幅から大振幅まで連続的に変化

●波形のピーク値をできるだけ正確に捉えたい

です。

図6 医療用信号の測定例

この例ではユーザーは当初8ビットのオシロスコープを使用していました。オシロスコープのサンプル・レートは十分速いので急峻な変換を捕まえることはできますが、電圧確度は高くありません。

今回、波形のピークを捕捉するためには10MS/sあれば十分です。

そこでオシロスコープではなくレコーダーが有利になります。

横河計測の製品では周波数帯域は3MHz、16ビット分解能、最高10MS/sのモジュールを使うことで小振幅から大振幅まで対応可能、電圧確度も期待できます。

図7 レコーダとオシロスコープの境目

バリエーションが増えてきたオシロスコープ

高速の信号に対してはオシロスコープが有効です。最近では4チャンネル以上のアナログ入力(6チャンネル、8チャンネル)に加えて8~16チャンネル以上のロジック入力を備えたMSO(ミックスド・シグナル・オシロスコープ)が多くなりました。

前述のようにオシロスコープではレコーダと異なり各チャンネルにA/D変換器が設けられていますが、製品によってはCH1/CH2、CH3/CH4を組み合わせ

ることでサンプル・レートやレコード長を2倍にする機種もあります。

カタログには

最高サンプル・レート 2.5GS/s(ハーフ・チャンネル)/1.25GS/s(フル・チャンネル)

などと記載されていますが、オシロスコープは3チャンネル以上で使用する機会が多いことを考えると、フル・チャンネルでの性能を確認すべきと思います。

電子回路のデバッグに向いたミックスド・シグナル・オシロスコープ

MSOのロジック入力はロジック・ハイ、ロジック・ローの表示になること、またチャンネル間の時間分解能確度があまり高くないため 、波形としての歪、ノイズなどが少なく、ハイ/ローが分かれば良い場合、また高い時間分解能が求められない低速シリアルバス(I2C、SPI、CANなど)やエンコーダなどの信号に向いています。

逆にメモリのセットアップタイム/ホールドタイムの測定には分解能や確度は不十分と思われます。多くの機種ではオプションとしてI2C、SPI、CANなどの低速シリアルバスのトリガ/デコード機能が用意されています。

組み込み機器の統合デバッグには有効なツールで、是非とも有効活用してほしい機能です。

図8 ミックスド・シグナル・オシロスコープの構造

インバータの出力波形観測に向いた測定器

従来からパワー・エレクトロニクスの測定では絶縁入力という特長によりレコーダが使われてきましたが、インバータの高速化により対応が厳しくなりました。

そのためオシロスコープの高帯域&高速サンプリングを活かし、高電圧差動プローブを併用することで対応できましたが 、入力チャンネル数の制限、ビット数の制限など最適なソリューションとは言い難い所がありました。

最近では14ビット、200MS/s、絶縁入力を実現したインバータ専用とでもいえる レコーダのモジュールが登場しています。

写真2 200MS/sを実現したレコーダ

インバータの評価、特に自動車用インバータでは同時に多くの信号を取り込み、評価する必要もあり、レコーダの高速化は望ましいと思われます。