計測器にはグラウンド電位を基準に測定するものと、基準電位を自由に選べるものがあります。後者の基準電位を自由に選べる計測器では絶縁入力になっています。便利さから言うと絶縁測定の方が楽ですが、技術的な制約があります。ここでは絶縁測定とは何か?如何に安全に実現するかをお話します。

絶縁入力の測定器は周波数帯域が低いものが多い絶縁入力の計測器で一番身近な測定器はデジタル・マルチメータでしょう。

一人一台、場合によってはベンチトップタイプとハンディタイプを使い分けていることもあるでしょう。

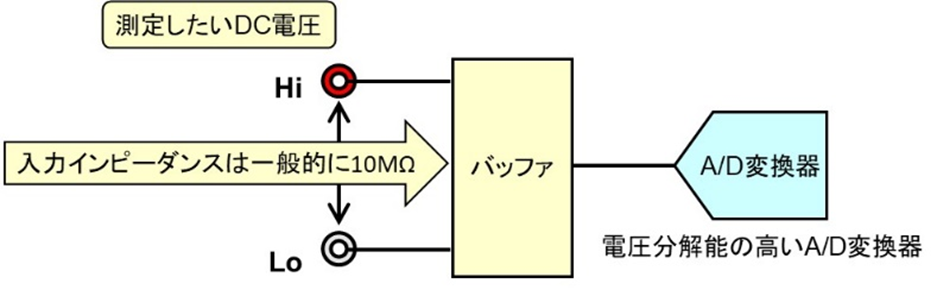

デジタル・マルチメータの使いこなし方については別の機会にお話ししたいと思いますが、基本は図1のように直流電圧を高いインピーダンスで受け、高い電圧分解能のA/D変換器で計測します。

図1 デジタル・マルチメータの電圧測定の仕組み

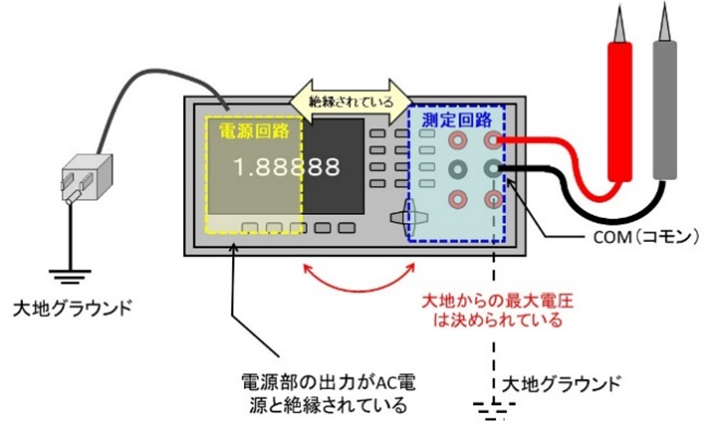

ハンディタイプのデジタル・マルチメータはバッテリーで動作します。そのため図2のように商用電源とは無縁で、直流的には大地から完全に絶縁されています。

もっとも、交流的には大地との間に浮遊容量を持ちます。

図2 バッテリー駆動により大地から絶縁

一方、ベンチトップタイプのデジタル・マルチメータは商用電源で動作します。

もちろん図3のように入力端子と商用電源で動作する電源部は絶縁されていますが、限度があり、大地からの電圧には制限が設けられています。

図3 ベンチトップ型では電源部と測定部を内部で絶縁

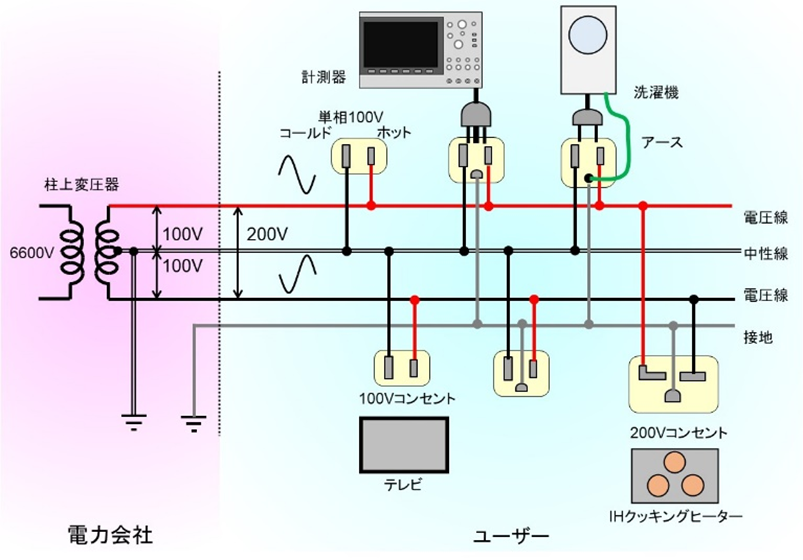

ところで多くの計測器の電源である商用電源の100Vは、どのようになっているのでしょうか。

日本の商用電源は100Vと200Vが電力会社から供給されています。

配線方式は、単相3線式と呼ばれ、図4のように中性線と二つの電圧線の3線から構成されます。

図4 日本の商用電源の仕組み

家庭のコンセントは2ピンで長い方の電極が中性線に接続されており、大地に落ちています。つまり大地を絶対ゼロボルトとして電圧線は±141Vを割り振っています。

写真1は家庭でも接地線の来ている洗濯機置き場のコンセントの電圧です。

●グラウンド-コールド(中性線)間はほぼゼロ

●グラウンド-ホット(電圧線)間は約100V

●コールド-ホット間も約100V

写真1 洗濯機置き場の電源を測定

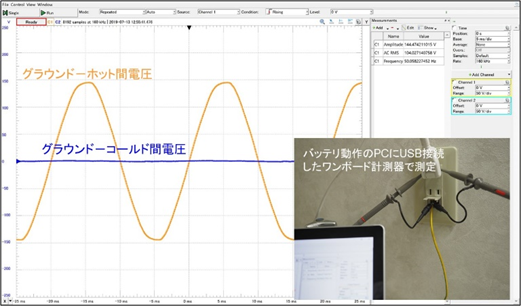

電圧波形も観測してみました。

グラウンドから測定環境を浮かせるためにバッテリ動作のPCにUSB接続したワンボード計測器を使いました。

写真2のように2本のプローブを使います。

プローブのグラウンド線は接地線に接続したので安全上の問題はありません。

この際、プローブ1本でコールド-ホット間を測ってはいけません。

なぜなら屋内配線はいい加減なこともあって、ホット-コールドが入れ替わっていることも無きにしもあらずです。

図5のように観測できました。

図5 商用電源100Vの波形

約±144Vで振っている事、そしてサイン波が若干歪んでいることが分かります。

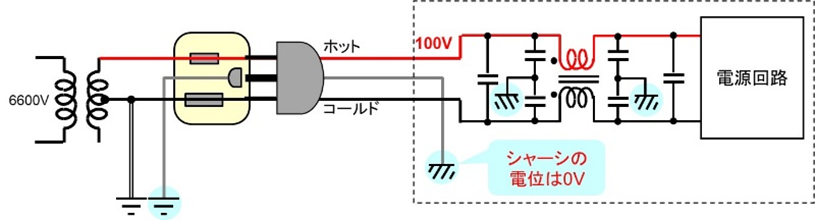

計測器の電源プラグは3ピンです。図6のように真ん中のピンが直接グラウンドに落ちており、また計測器のシャーシ・グラウンドにもつながっています。

AC入力部にはノイズ対策のフィルタが設けられています。

図6 3ピンの電源プラグを接続した場合

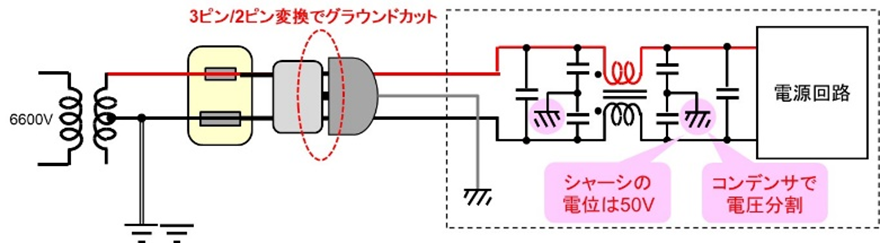

ここで3ピン/2ピン変換アダプタを使って2ピンコンセントに接続した場合を考えてみます。

なにか弊害があるでしょうか?

この場合、図7のようにコンデンサで分割された電源電圧/2がシャーシに現れます。3ピン接続であればこの電圧は大地に逃げてゼロになります。

図7 3ピン/2ピン変換アダプタを使うと

このシャーシに現れるAC電圧は計測器を破損する原因にもなり得ます。

絶縁測定で起こりがちな事

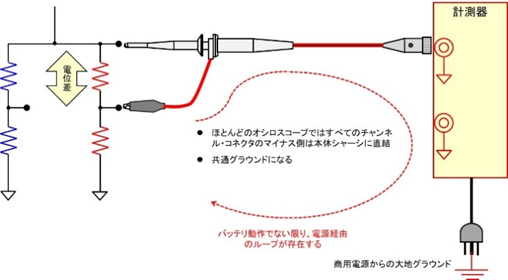

非絶縁入力のオシロスコープなどの計測器では、図8のように入力コネクタのマイナス側はシャーシに直接接続されています。

このためグラウンドから浮いたポイントにプローブのグラウンド線を接続するとAC電源経由でループが構成され、ブレーカーが落ちることがあります。

電源遮断が無い場合、プローブや計測器、測定対象が焼損する恐れがあります。

図8 計測器のグラウンド

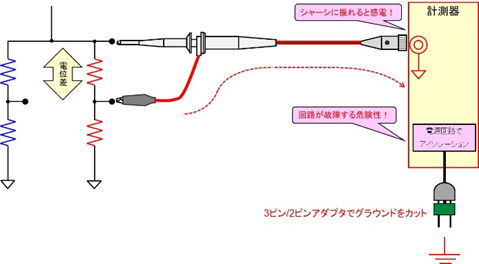

それを避けるため、図9のように電源プラグに3ピン/2ピン変換アダプタを使ってオシロスコープのグラウンドを浮かす方がいます。

しかし、この方法は次の2点の理由でお勧めできません。

●シャーシ電位がプローブのグラウンド電位になり感電する

●高電圧の場合、計測器の電源にストレスがかかり、故障、発煙の原因になる

図9 お勧めできない3ピン/2ピン変換アダプタでグラウンドを切る方法

とりあえず安全に測定できる疑似差動

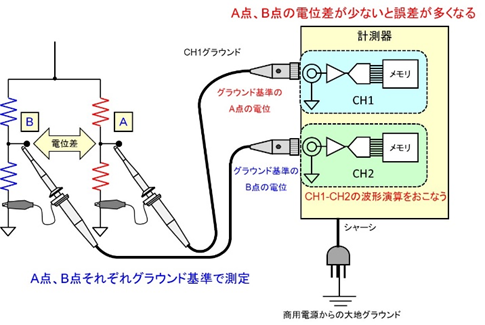

非絶縁入力の計測器で任意の2点間の電位差を測るには2本のプローブを使います。図10のように二つのポイントを同じ感度設定で測定し、オシロスコープの波形演算機能で引き算を行います。

デジタル・オシロスコープ登場以前のブラウン管式オシロスコープにはADD(CH1+CH2)とInvert CH2のモードがありましたが、この目的のための機能です。

注意点としては2点間の電位差が少ない場合は誤差が大きくなります。

図10 疑似差動

絶縁入力の計測器

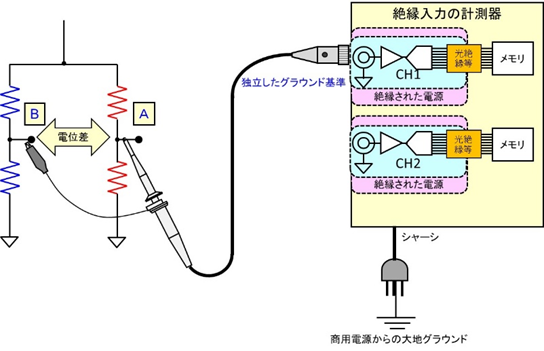

このような面倒なことを考えずに自由に2点間の電位差を測れるのが絶縁入力で、周波数が比較的低いデータ・レコーダでは一般的な方法です。

図11のように各チャンネルのグラウンドは分離しています。もちろん大地からも切り離されています。

また、電気回路ですから耐圧は守らなければなりません。

図11 絶縁入力の計測器

絶縁入力で使われるプローブ

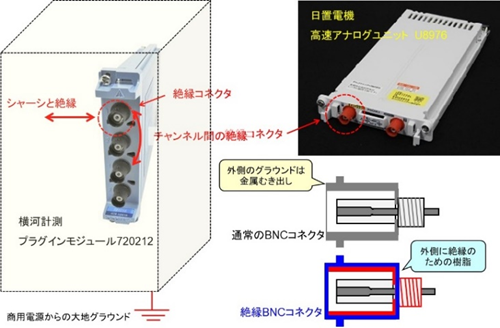

多くの計測器ではBNCコネクタが使われています。外側がマイナスです。

そしてプローブの接続もBNCコネクタ(オス)です。

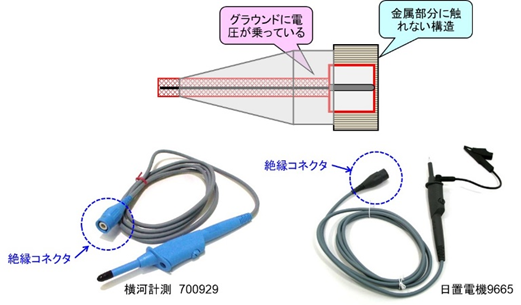

オス側、メス側どちらもグラウンド側の金属はむき出しです。このままでは絶縁入力であっても触れると感電の恐れがあります。

そのため図12のように金属部分を樹脂で覆い安全に扱えるようになっています。

図12 安全に考慮した入力コネクタ

写真2 絶縁プローブ

写真2のように感電防止が目的であり、決して非絶縁入力の計測器を絶縁するものではありませんので誤解のないように。

絶縁入力のメリット

絶縁入力のメリットは、自由に2点間の電位差を測定できるだけはありません。差動入力程ではありませんが、ノイズ対策にも絶縁入力は有利です。

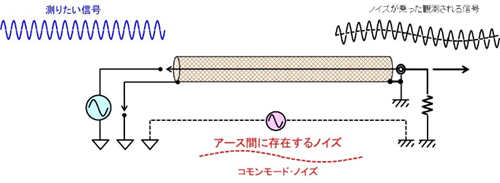

特に微小電圧測定、例えば温度センサーや振動センサーなどを長いケーブルで接続すると、図13のようにノイズを拾いやすくなります。

図13 グラウンド間のノイズが測定を邪魔する

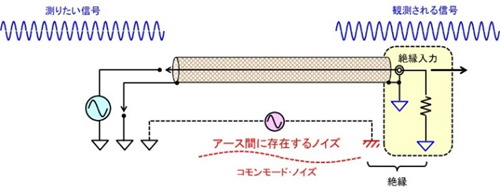

絶縁入力を使うと図14のようにグラウンドを切り離すことができるのでノイズを減らすことできます。

図14 ノイズ対策に役立つ絶縁入力

絶縁入力はオシロスコープ程周波数帯域が高くない、レコーダーに分類される計測器で多く採用されています。

絶縁入力では絶縁回路が追加されるため、周波数帯域を高めることは容易ではありません。

従来、周波数帯域は数MHzが限度でしたが、最近では数10MHzの製品が用意されており、高速化されたインバータの出力信号波形測定ができるようになりました。

絶縁入力のオシロスコープとしては周波数帯域200MHzの製品がありますが、オシロスコープとしての機能はシンプルな造りです。

写真3 絶縁入力のレコーダとオシロスコープ

非絶縁入力で絶縁測定が行える差動プローブ

電源回路やインバータなどの測定では周波数帯域を高めた絶縁測定が必須です。

このため非絶縁入力のオシロスコープと高電圧に対応した差動プローブを組み合わせて使われます。

差動プローブは絶縁入力と同じように自由に2点間の電位差を測定できます。

図15 非絶縁入力のオシロスコープと高電圧差動プローブ

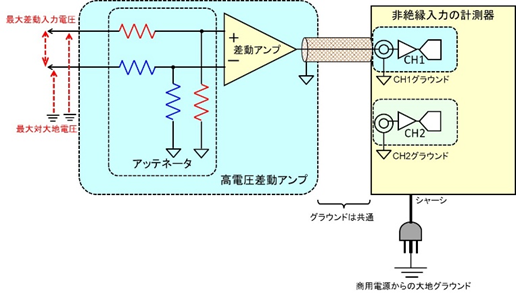

高電圧差動プローブは図16のように絶縁プローブではありませんが、差動入力間の最大電圧、大地からの最大電圧を守れば安全に使用できます。

図16 高電圧差動アンプの構造

高電圧差動プローブのメリット

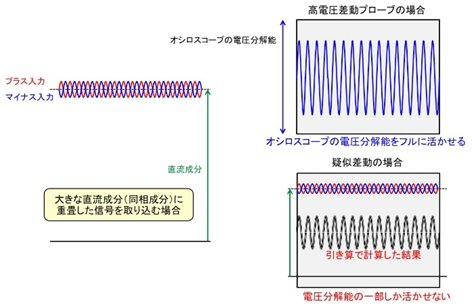

高電圧差動プローブと2本のプローブを使う疑似差動を比較すると同相成分、つまり同じ信号成分が大きい場合には測定結果に大きな差が出ます。

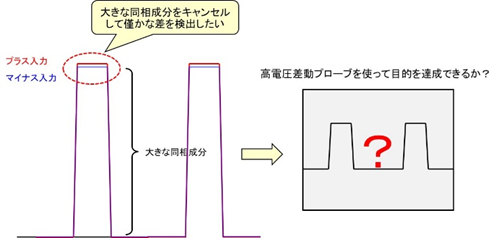

図17のように大きな直流電圧成分に小さな信号が重畳する場合を考えてみます。

図17 疑似差動と差動の違い

差動プローブではプローブ自体が検出した「差」をオシロスコープが任意の感度設定で観測できます。

疑似差動では二つの信号を同時に取り込むために直流成分を含めて取り込める感度設定にしなければなりません(オフセットをかけるという救済措置もありますが、限度があります)。

そのためオシロスコープのA/D変換器の分解能を活かすことができません。

高電圧差動プローブに盲点はないのか?

図17では同じ信号成分は直流でした。

では図18のように大きな交流信号にある、僅かな差成分を検出する場合はどうなるでしょうか?

図18 大きな交流の同相成分がある場合

スイッチング速度が速くない時代にはあまり顕著な問題にはならなかったのですが、スイッチング速度の進化によりそうではなくなりつつあります。