計測器には必ず入力できる電圧が規定されています。

例えば横河計測のオシロスコープ、DLM3000シリーズのデータシートには以下の記載があります。

最大入力電圧

1MΩ時 300Vrmsまたは400Vpeakのどちらも超えないこと

50Ω時 5Vrmsまたは10Vpeakのどちらも超えないこと

この記載はあくまでも計測器を壊さないためのものです。

計測が正しく行えるか否かとは別問題になります。

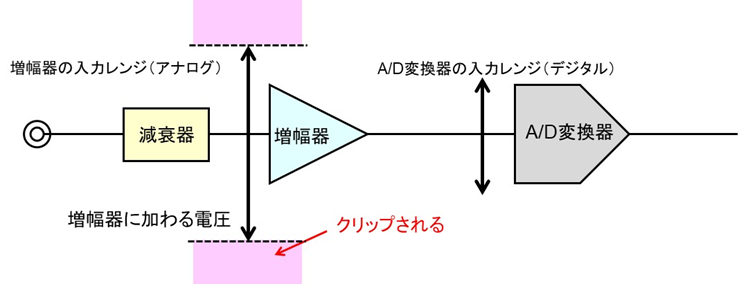

図1はオシロスコープ、レコーダの入力回路ブロックです。

入力信号をデジタル・データに変換する要のA/D変換器の入力レンジは決まっていますが、測定される入力信号ノレベルはさまざまです。

DLM3000シリーズでは電圧感度の設定は以下のように設定できます。

電圧軸感度設定範囲

1MΩ時 500μV/div〜10V/div(1-2-5ステップ)

50Ω時 500μV/div〜1V/div(1-2-5ステップ)

(/divは垂直軸 1目盛りあたり)

図1のように入力電圧が大きい場合には減衰器で減衰、逆に小さい場合には増幅器で増幅し、A/D変換器への入力レベルが適正になるようにしています。

オシロスコープの周波数帯域はこのA/D変換器の入力までの回路で決まると考えて良いでしょう。

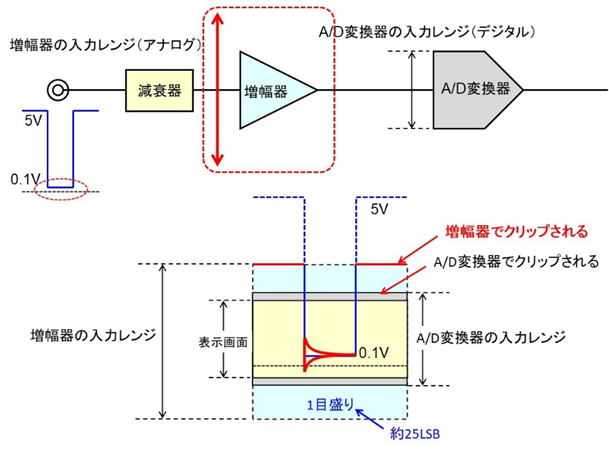

図1 オシロスコープ入力部の入力レンジ

アナログ回路である増幅器には入力可能なレンジがあり、過大入力時には出力はクリップし頭打ちになります。

オシロスコープの電圧目盛りは8ないし10目盛りです。

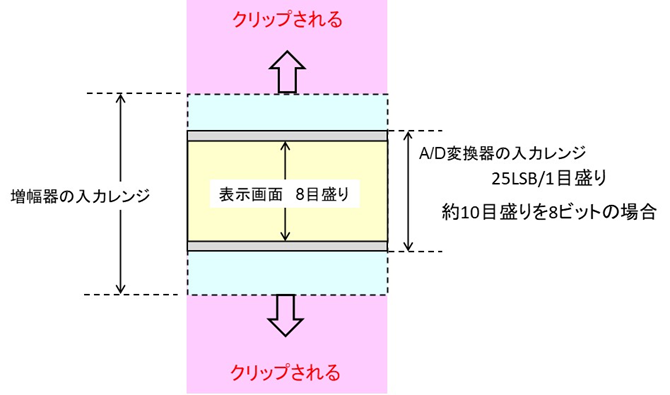

表示画面とA/D変換器の入力レンジの関係はメーカー、製品により多少の差はありますが、大きな差はありません。

図2に増幅器とA/D変換器の入力レンジ例を示します。

図2 オシロスコープの増幅器とA/D変換器の入力レンジ例

この例ではA/D変換器の電圧分解能が8ビット(1/256分解能)、表示画面が8目盛りの場合、1目盛り当たり25LSBを割り振り、画面上下に約1目盛りの余裕を設けます。

表示画面は8目盛りなので25×8=200LSBになります。

増幅器の入力レンジはより広く設計されており、一般的には画面の2倍程度は確保されています。

もちろん入力レンジを超える信号はクリップされますが、このことが大きな問題を発生させます(この件は後半で説明します)。

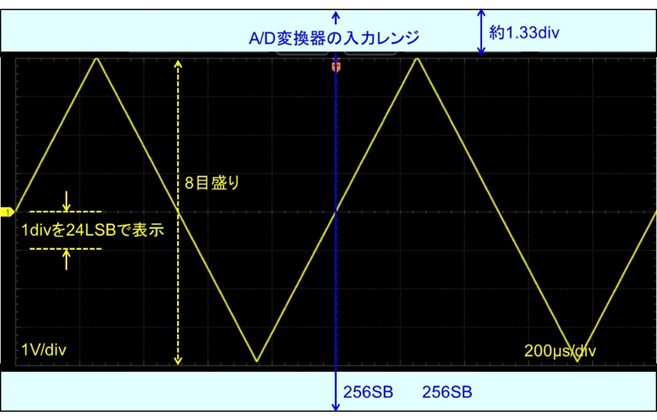

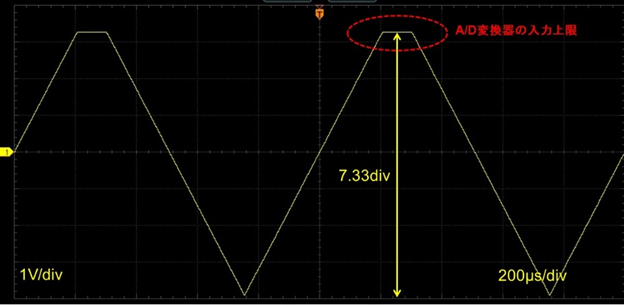

図3は検証に使用したオシロスコープの画面です。

画面表示は8目盛り、上下に1.33目盛りずつの余裕のある設計です。

1目盛りあたりの電圧分解能は24LSB、10.66目盛りが8ビット、256LSBに相当します。

図3 A/D変換器の入力レンジ内に収まった場合

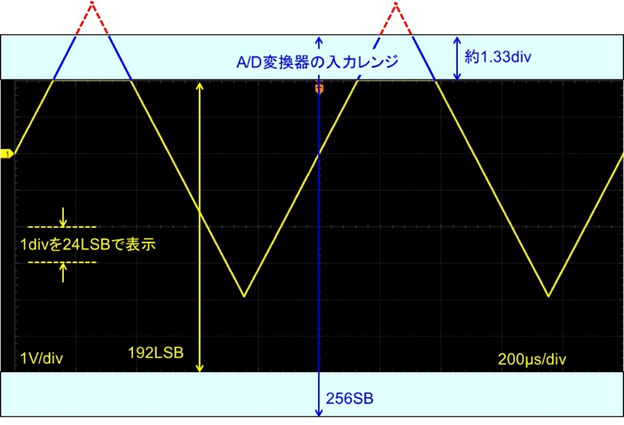

ここで図4のように垂直位置を上にずらし、再度取り込みます。

図4 A/D変換器の入力レンジの確認

取り込みを停止し、取り込まれた波形を再び元の位置に下げると図5のように波形の頂部がクリップしています。

これはA/D変換器の入力レンジを超えてしまった結果です。

この設計の場合は画面上下を少々(1目盛り程度)はみ出ても支障がないことになります。

図5 A/D変換器の入力レンジをオーバーした場合

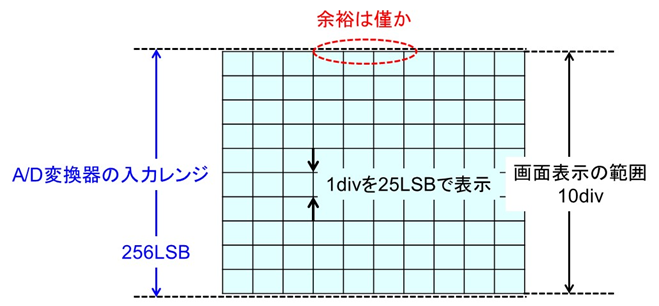

一部のオシロスコープではA/D変換器の電圧分解能8ビット、電圧目盛りが10目盛りの設計がされています。

図6のように1目盛り25LSB、10目盛りで250LSBになり、上下の余裕は極わずかです。

この場合は波形が画面から外れないように注意します。

図6 電圧目盛り10目盛りのオシロスコープの例

オシロスコープに使われるA/D変換器の電圧分解能はレコーダほど高くないため、特に8ビットのオシロスコープの場合は信号振幅を入力レンジに収まる範囲内でなるべく大きくするべきです。

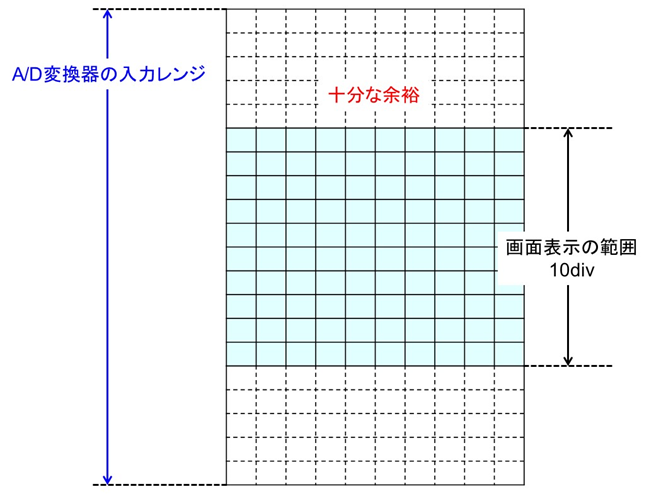

このようにオシロスコープでは表示画面外の余裕分は多くはありませんが、データ・レコーダに併用される入力モジュールの電圧分解能は12~16ビットあり、電圧分解能に余裕が生まれます。

あるデータ・レコーダでは図7のようにデータの表示範囲は10目盛りでありながら、データの取り込み範囲が2倍の20目盛りとなっています。

図7 余裕のあるデータ・レコーダの例

このように波形データの取り込み範囲と波形表示範囲は一致しません。

使用されているA/D変換器の電圧分解能を考慮しながら、適切な感度設定を行うことが大切です。

過入力で何が起こるか

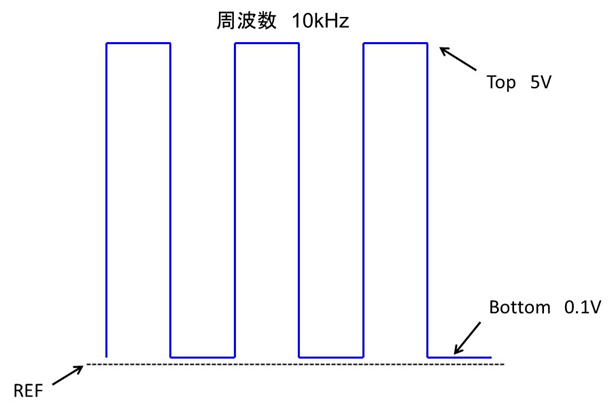

図8の信号を観測する場合を考えてみましょう。

振幅が4.9V、Bottom部分がリファレンスより0.1V浮いている信号です。

この信号をファンクション・ジェネレータより入力します。

図8 わずかなオフセットを持つ信号

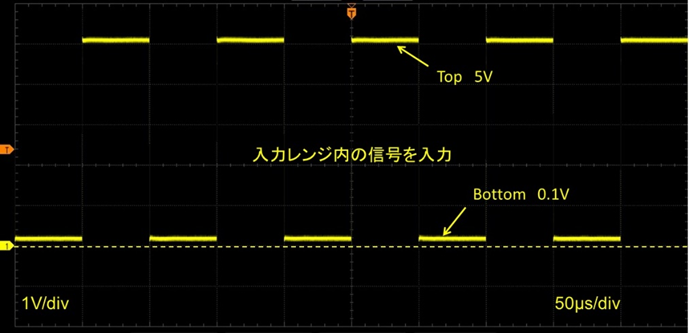

図9は電圧軸1V/divでの測定結果です。

Bottom部分がリファレンスよりわずか上にあることは確認できますが、正確な電圧は分かりません。

図9 わずかなオフセットを持つ信号の測定結果

使用したオシロスコープの電圧分解能は8ビット、1目盛り当たり24LSB、取り込み時の電圧感度が1V/divから電圧分解能は

1V÷24≒41.7mVになります。

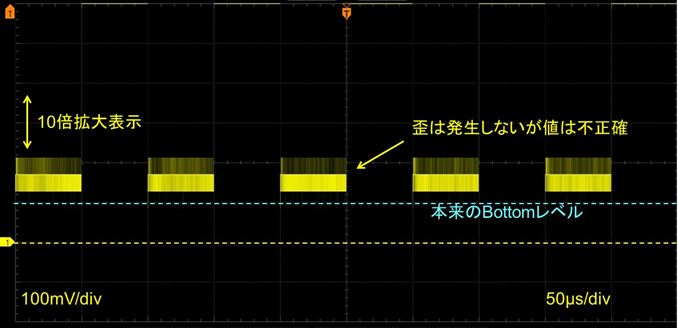

図10は波形取り込みを停止し、電圧方向に10倍拡大した結果です

10倍の拡大により1LSB(41.7mV)の階段がはっきりと確認できます。

8ビット分解能の限界といえるでしょう

図10 電圧方向に表示拡大した結果

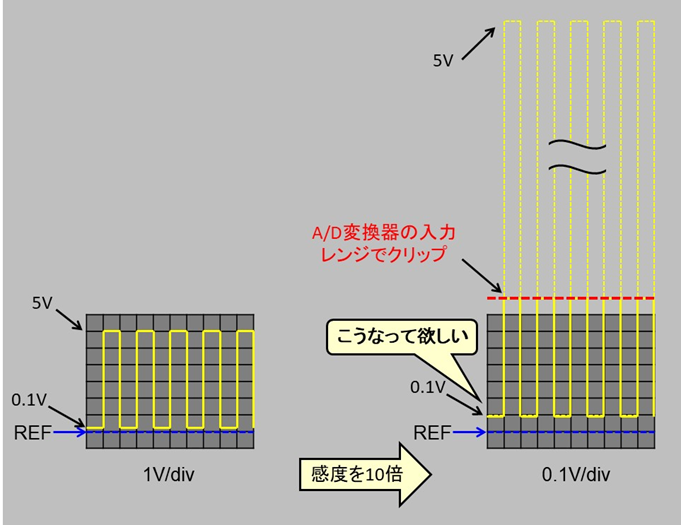

電圧感度を10倍の0.1V/divに設定すればTop部分はオーバーレンジになりますが、図11右のようにBottom部分はより観測しやすくなることが期待できます。

図11 電圧感度を10倍にした場合

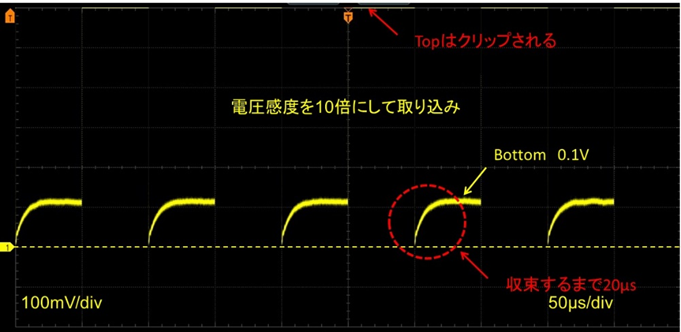

図12が実機での結果です。

Bottom部分に大きな歪が生じています。

これは増幅器に過入力が発生した結果、動作が正常に戻るまで時間がかかるためです。

この現象をオーバードライブ・リカバリと呼びます。

図12 オーバードライブが発生したケース

図13にオーバードライブの状況を示します。

A/D変換器前段の増幅器の入力レンジはA/D変換器のそれよりも大きく設定されていますが、一般的には画面の2倍程度と言われています。

信号が多少画面をはみ出しても、増幅器の入力レンジ内に収まっていれば、A/D変換器でクリップするものの、波形歪は発生しません。

ところが入力信号が増幅器の入力レンジを過度に超えると、信号が入力レンジ内に戻ってきたときに波形歪を生じます。

図13 オーバードライブがおよぼす悪影響

オーバードライブの影響が収束するまでの時間をオーバードライブ・リカバリ・タイムと呼びます。

デジタル信号を観測する限りであればオーバードライブをする必要はありませんが、スイッチング回路などではオーバードライブ状態でアナログ信号を計測する必要があります。

オーバードライブに対するリカバリ能力はオシロスコープごとに大きな差がありますが、データシートには記載されていないのが現状です。

オーバードライブは計測器メーカーの見地からは不適切な使用法かもしれませんが、影響の少ない機器を選ぶ、ないしは影響を軽減できる手法を検討しなければなりません。

最近増えつつある12ビット分解能のオシロスコープを使うと電圧分解能を稼ぐことができますので、オーバードライブを起こさない状態でBottom部分の観測確度を上げることが期待できます。