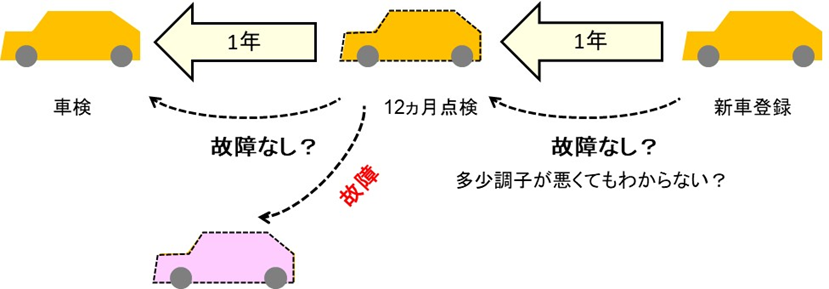

点検というと自動車を思い浮かべる方も多いと思います。

新車登録から1年ごとに12カ月法定点検を行うことが定められています。

これは次の検査や点検までの期間に車が安全に走ることができるよう点検し、必要があれば整備することです。

一般にはエンジンオイルの交換、冷却水の点検、ブレーキ、タイヤの減り具合の確認などを行います。

ただし、その後の1年間の無故障を保証するものではありません。

一方、車検は検査を受けた時点で車の安全性や環境性能が保安基準に適合しているか確認するものです。

決して車検の有効期間における安全性を保証するためのものではありません。

ましてや故障の可能性をなくすものでもありません。

図1 自動車の点検と車検

また、大型トラックやバス、タクシーなどのいわゆる「自家用貨物車など」と「事業用など」の自動車については、多くの人や物を運搬し公共性が高いことから、一日一回の点検を運行の前に実施することが必要になっています。

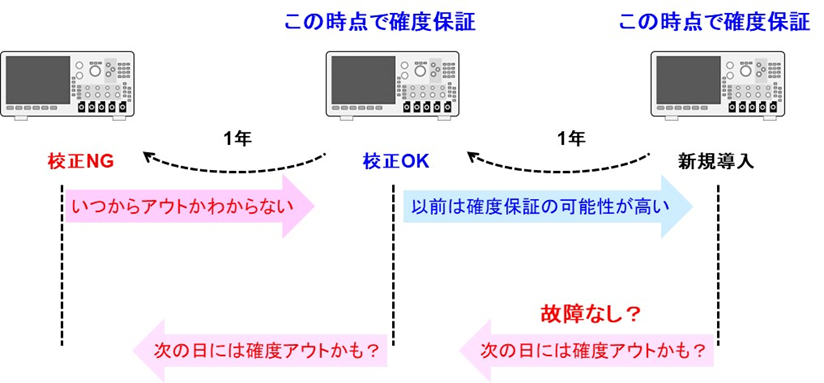

さて、計測業務で使用する計測器の場合は、本来の確度が保たれているかが大切です。

ある日故障が明らかになり、誤差が大きいことが判明した場合、その故障がいつ発生したのかは大きな問題です。

特に製品検査で使用する計測器に故障が発生した場合、出荷した製品の回収にまで影響がおよぶ懸念がでてきます。

計測器を新規に導入した場合、その時点で確度は保証されているはずです。

しかし、次の日に故障、確度不良が起こる確率はゼロではありません。

普段は正常での時々故障が起きるかもしれません。

そのため計測器では1年ごとの校正が推奨されています。

導入から1年後の校正で確度が保証できれば、「過去1年間は確度が保たれた」可能性は高いと想像できます。

だからといって校正後1年間、確度が保証されるわけではありません。

次の定期校正で不良が確認された場合は過去1年のどこかで不良が発生したと考えられます。

図2 計測器の校正と確度の問題

確度が高い計測を日常にするためには、必要に応じて校正業務を行う部門が社内にあればベストですが、現実は厳しいでしょう。

計測に従事する各人が防衛線を張る必要があるかもしれません。

電流が測れないデジタル・マルチメータ

デジタル・マルチメータはあまり故障しないイメージですが、時折電流が測れない故障が発生します。

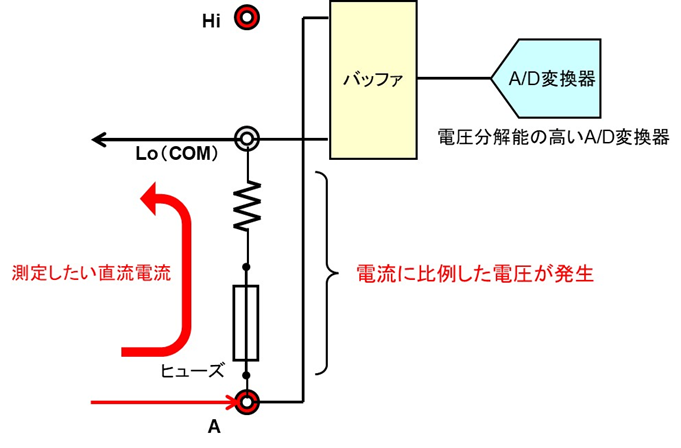

デジタル・マルチメータの電流入力端子は電圧・抵抗測定用とは別になっていますが、図3のように過電流保護のためのヒューズが入っています。

誤って過電流を測る、または電流モードで電圧を測ると大電流が流れてヒューズが溶断し、電流が測れなくなります。

図3 デジタル・マルチメータのヒューズ

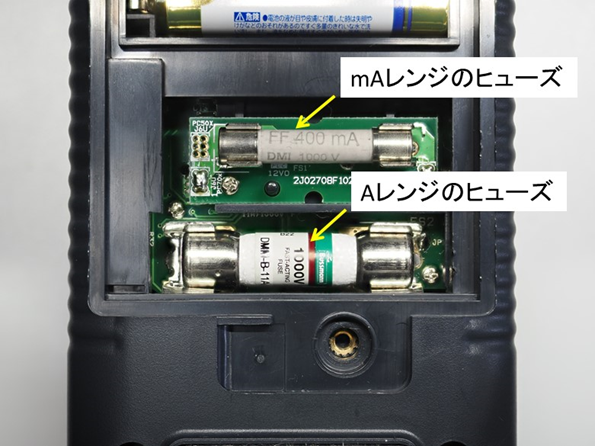

写真1はハンディ型デジタル・マルチメータ内部に設けられたヒューズです。

mAレンジ用、Aレンジ用それぞれ専用のヒューズがあります。

ヒューズには溶断電流だけでなく、溶断するまでの時間仕様があるため(速断型FastBlow、タイムラグ型Slow Blow、普通溶断型)交換する際はマニュアルで指定されたものに交換します。

デジタル・マルチメータに使用されるヒューズは一般的に速断型ですが、ホームセンターなどで売られているヒューズは普通溶断型などであることが多いため注意が必要です。

写真1 ハンディ型デジタル・マルチメータのヒューズ例

オシロスコープ用プローブの断線確認

オシロスコープのプローブは断線による故障が少なくありません。

断線する箇所はプローブケーブルの芯線、およびグラウンド線です。

プローブケーブルは一見太いため丈夫そうに見えますが、シールド構造の芯線はタングステンなどの細い抵抗線です。

パッシブ・プローブではインピーダンスが整合されていないために信号の反射が起こります。

この反射を抑えるための抵抗線ですが、髪の毛並みに細いために簡単に断線します。

椅子のキャスターで踏んだだけで断線した例もあります。

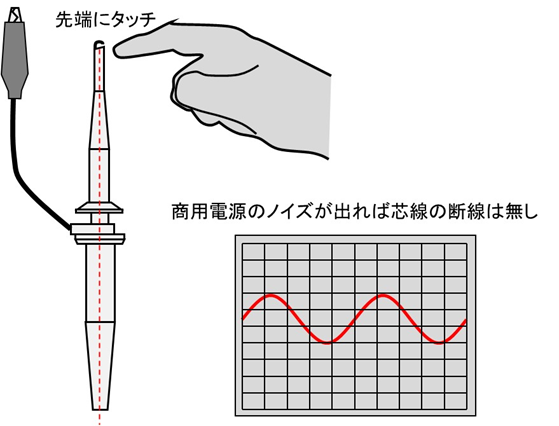

断線の有無の確認は図4のようにプローブ先端に指先を触れるだけです。

人体には商用電源により励起された電圧があり、これによるノイズがオシロスコープの画面で確認できれば断線はありません。

図4 パッシブ・プローブの断線チェック

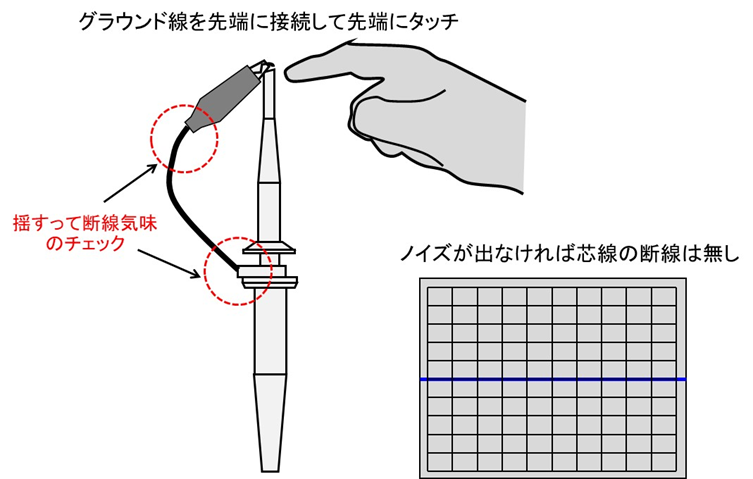

グラウンド線は断線事故が多く発生します。

グラウンド線が断線していてもそれなりに波形は表示されてしまうため、断線に気付かずに測定してしまうこともあります。

グラウンド線の断線の有無は簡単に確認できます。

図5のようにグラウンド線をプローブ先端に接続し、先端に指先を触れます。

そしてオシロスコープ画面にノイズが出なければ断線はありません。

あわせてアリゲータクリップとプローブグラウンドの差込口を揺すり、断線気味になっていないか確認します。

グラウンド線は消耗品という考えもあり、スペアを用意することもお勧めします。

図5 プローブ・グラウンド線のチェック

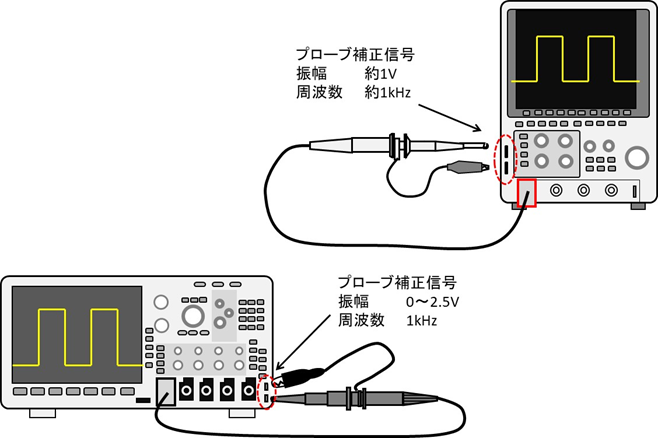

プローブの補正が保たれているかどうか?

オシロスコープ付属のパッシブ・プローブは使い始めるときに補正作業を行いますが、経時変化による補正ずれ、また補正用トリマコンデンサの接触不良が起きる可能性があります。

また誰かが勝手にほかのオシロスコープと組み合わせて補正をした可能性もあります。

オシロスコープを使う際にはルーチンワークとしてプローブの補正具合をチェックすることをお勧めします。

なおプローブ補正用の信号として周波数1kHzの方形波が用意されていますが、その周波数、振幅は必ずしも正確ではありません。

あくまでもプローブの補正のための信号であるため、電圧軸、時間軸の確度確認にはお勧めできません。

図6 パッシブ・プローブの補正確認