オシロスコープのゼロ・バランスがずれている

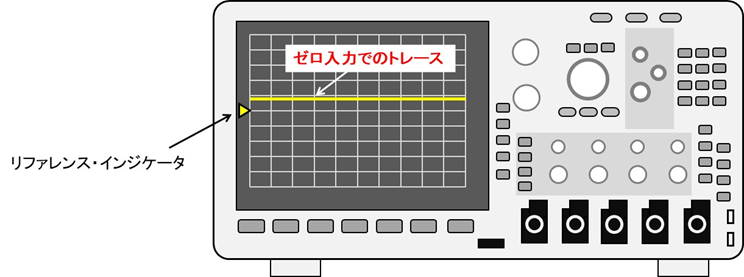

オシロスコープの電圧目盛り左側にはグラウンド位置を示すマーカーが表示されています。

オシロスコープはこの位置をゼロ・リファレンスとして、電圧カーソルノ値、自動パラメータ演算を行います。

そのため実際のゼロとずれていると計算誤差が発生します。

電源オン直後には少しずれていても10~20分後には正常になる場合は問題ありません。

本来オシロスコープなどアナログ信号を計測する計測器はウォーミングアップが必要です。

図1のようにウォーミングアップ後でもずれている場合は、セルフ・キャリブレーションを実行します。

実行方法はマニュアルに記載されているので、その指示に従います。

図1 ゼロ・リファレンスとトレースがずれた例

横河計測 DLM3000シリーズのマニュアルには以下の記載があります。

垂直軸のグランドレベル、ゲインを校正します。精度のよい測定をしたいときに実行してください。

電源スイッチをオンにしたときには、上記内容のキャリブレーションが自動的に実行されます。

キャリブレーションをするときの注意

電源オン時にキャリブレーションするときは、30 分以上ウォームアップしてから実行してください。電源オン直後では、温度などによりドリフトすることがあります。

5℃〜40℃ (23 ± 5℃が望ましい) で、温度が安定しているときに実行してください。

キャリブレーションをするときは、信号を入力しないでください。入力信号を印加した状態では正常にキャリブレーションが実行できないことがあります。

テクトロニクス MDO4000Cシリーズでは以下の記載があります。

4/5シリーズMSOも同様です。

信号パス補正(SPC)では、周囲温度の変化や長期ドリフトによって生じる DC 確度の誤差を修正します。周囲温度が 10 ℃(18 ゚F)以上変化した場合は、そのたびに補正が必要です。また、垂直軸スケールを 5 mV/div 以下に設定している場合は、週 1 回の補正が必要です。この補正を怠ると、当該 V/div 設定での保証性能レベルが満たされなくなる可能性があります。

セルフ・キャリブレーションを行ってもずれが収束しない場合は故障の可能性が高いといえます。

プローブを含めた電圧確度をチェックする方法

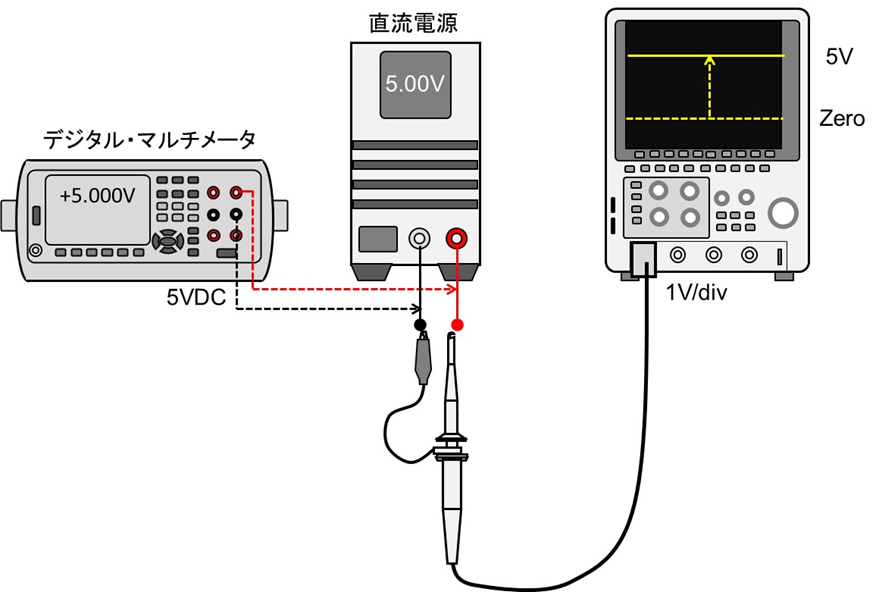

身近で確度の高い計測器の代表挌はデジタル・マルチメータです。

特に直流電圧測定では0.01%以下の測定確度が得られます。

そこで図2のように直流電源の出力電圧をデジタル・マルチメータでモニターしながらオシロスコープのDC確度を確認できます。

もちろんこの確認作業の前にゼロ・バランスが取れていることが前提です。

DC確度は電圧カーソルで読み取っても、自動パラメータ演算で求めてもかまいません。

図2 直流電源とデジタル・マルチメータによる電圧感度の確認

電流プローブの動作確認

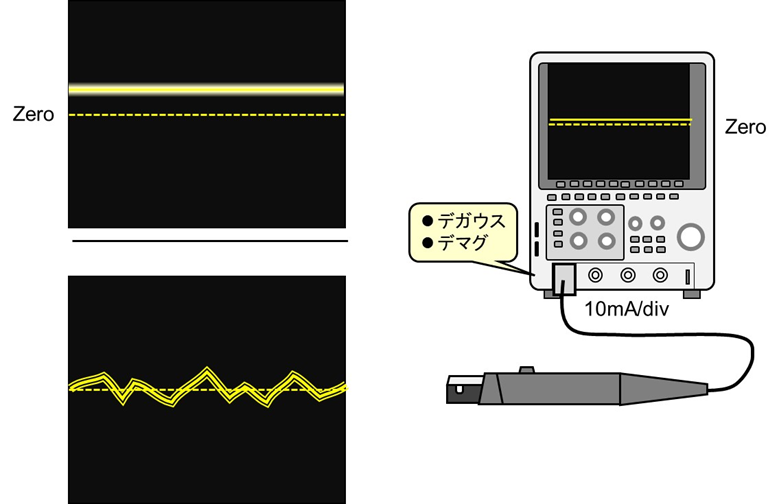

電流プローブは劣化、故障の頻度が高い計測器といえるかもしれません。

気が付くとDCレベルがフラフラとドリフトし、デガウス・デマグを行っても図3のようにゼロ・バランスが得られないなどの異常がある場合は、プローブ先端のセンサー不良が疑われます。

不良の場合はメーカーにて部品交換を受けることになりますが、電流プローブは正しく扱うことで故障を防ぐことができます。

それは「落下、固いものにぶつけるなどのショックを与えない」ことです。

使用後は必ずケースに保存するようにします。

図3 電流プローブの不良・故障例

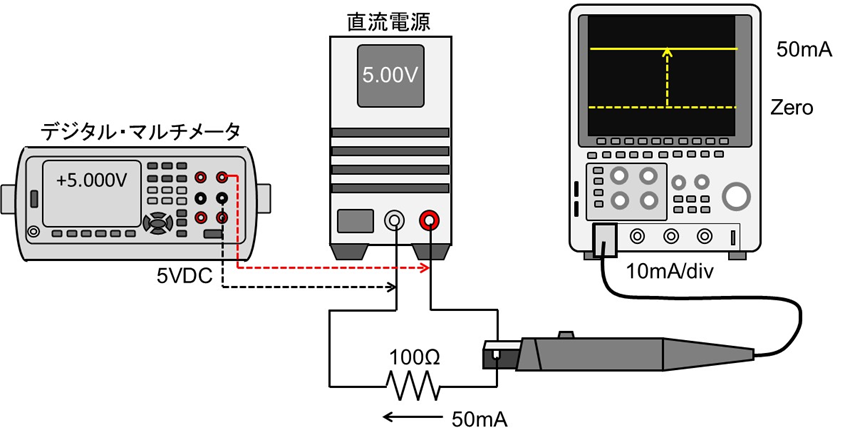

電流プローブの確度の確認には

オシロスコープの電圧確認方法と同様にデジタル・マルチメータと直流電源を使用します。

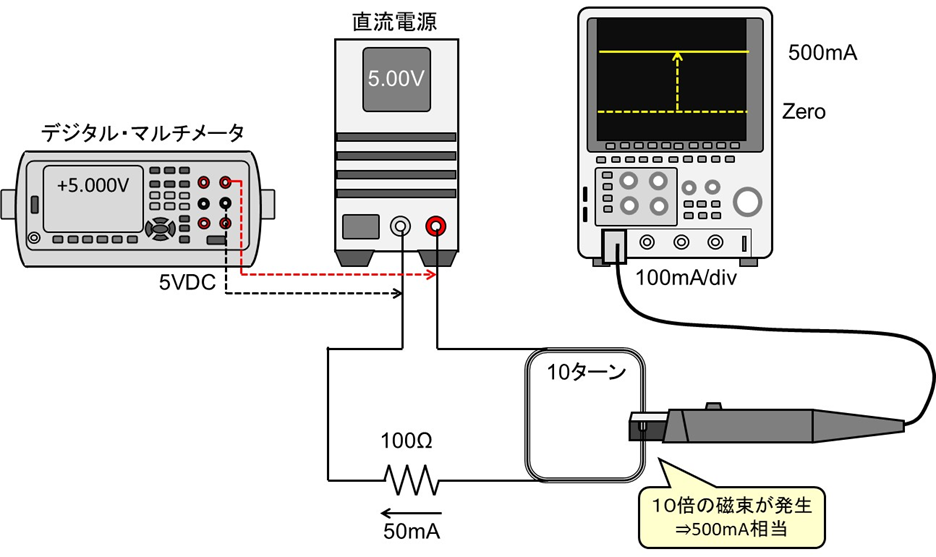

図4のようにデジタル・マルチメータで精度を確認した抵抗に既知の電流を流し、その電流を測定することでDC確度を確認できます。

図4 直流電源とデジタル・マルチメータによる電流感度の確認

100Ωの抵抗に5VDCを印加すると50mADCの直流電流が得られます。

電流プローブとオシロスコープの組み合わせで電流感度10mA/divの場合、5目盛りの振れが得られます。

大電流プローブの場合の場合も同様の手法は可能です。

負荷抵抗100Ωのまま印加電圧を10倍の50Vにすると電流は10倍の500mAになりますが、抵抗で消費される電力は

I2R=0.52×100=25W

であるため、50Wクラスの抵抗が必要です。

負荷抵抗を1/10の10Ωですると5Vにて同じく0.5Aの電流が得られますが、消費電力は

I2R=0.52×10=2.5W

であるため、5Wクラスの抵抗が必要になります。

いずれにしても手元にはないと思われます。

そこで図5のように10ターンのコイルを使用して、電流プローブでクランプします。

すると電流プローブでは10倍の磁束が検出され、等価的に10倍の電流を測定したことになります。

図5 大きな電流レンジでの確認方法

電流プローブの感度がおかしい

最近はオシロスコープのプローブ・インタフェースが各社独自の規格になり、その規格で作られた電流プローブは接続するだけで電流/電圧の換算を考慮することなく使用できます。

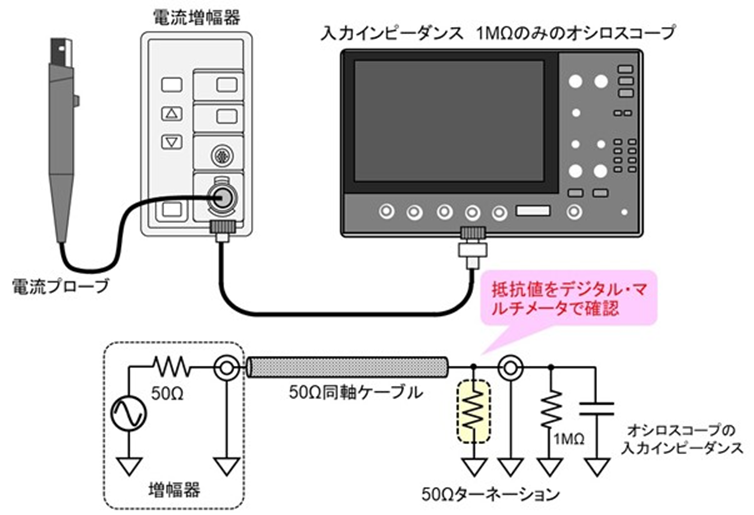

一方で、汎用性のある製品もあります。図6は汎用性のある電流プローブの接続の例です。

この例では、電流プローブで検出した電流波形は電流増幅器にて電圧波形に変換されます。

電流増幅器は50Ω終端にして使用するため、オシロスコープの入力インピーダンスを50Ωに設定しますが、1MΩのみの場合には同軸ケーブル終端部に50Ω終端抵抗(ターミネーション)を取り付けます。

この終端抵抗ですが高周波領域まで使用できるよう無誘導抵抗を使用していますが、落下などにはのショックにより劣化することがあります。

劣化により抵抗値が増大するため出力振幅が増大してしまいます。

感度がおかしい場合にはデジタル・マルチメータにて終端抵抗の抵抗値を確認することで原因を切り分けることができます。

図6 汎用性のある電流プローブの接続

写真1 汎用性のある電流プローブ

このように簡単な作業で確度の確認を行うことができます。

大切な測定、おかしいなと思った際にはぜひ行ってください。