GPIB(General Purpose Interface Bus)は遡ること半世紀以上前、1965年に今ではコンピューターで有名なHewlett-Packard(ヒューレット・パッカード)が開発したインターフェース(HPIB:HP Interface Bus))を源にしています。

Hewlett-Packardは電子計測器の開発製造からスタートした後、プロッタ事業などの情報処理分野へ事業を拡大しました。

その流れの中で計測器とプロッタ、コンピューターを接続することができるインターフェース、HPIBが登場、その後IEEE488規格として多くの企業で計測器、プリンタ、プロッタなどに搭載され、GPIBの呼称で知られるようになりました。

特に1980年頃からは計測器の標準インターフェースとして普及しました。

GPIBのデータ速度は最大約1Mbyte/s、その後の規格変更により8MByte/sまで高速化されましたが、計測器では高速化の要求は高くなかったせいか、パソコンの標準インターフェースがイーサネットに変わるまで標準インターフェースとして活用されました。

近年開発された計測器ではGPIBが搭載されるケースは稀ですが、計測システムとして長期間使われることの多い計測器では、機器の入れ替えがスムーズに行えるよう、オプションで用意されています。

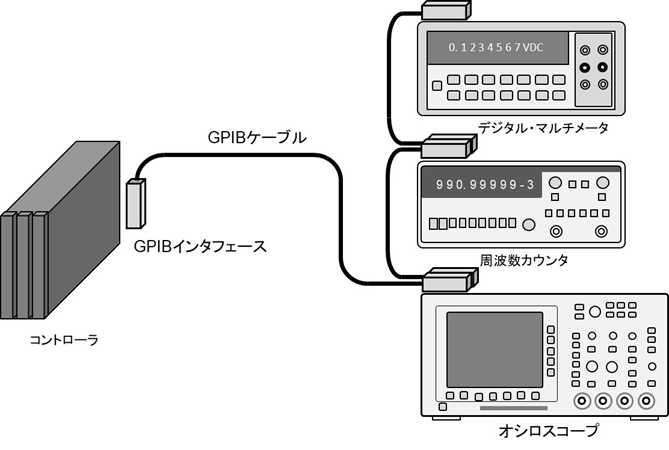

写真1はキーサイト・テクノロジーのデジタルマルチメータと周波数カウンタの例です。これらの製品はどれもオプションでGPIBインターフェースが搭載できます。

写真1 キーサイト・テクノロジーのGPIB搭載可能製品例

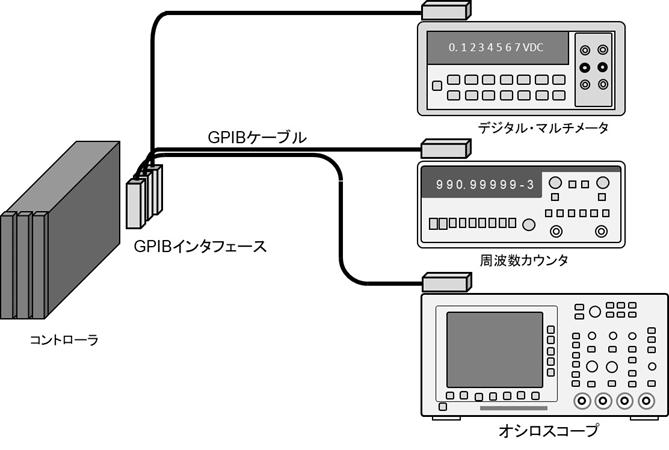

GPIBインターフェースは裏表でオス・メスが対になった24ピンコネクタ(アンフェノール社のマイクロリボンコネクタ準拠)を使用しているため接続の自由度が高く、図1のような直列の接続、図2のような星形の接続いずれも可能です。

図1 GPIBの直列接続

図2 GPIBの星形接続

GPIBで同時に接続可能な機器数は15台、接続ケーブルは2mが一般的です。

各装置間のケーブル長は4mまで可能、ただし最大ケーブル長は、「2m×(装置数)」または20mのどちらか短い方までの制限があります。

一般的には機器をラックに収納することが多く、ケーブル長さに関してはあまり問題にならないでしょう。

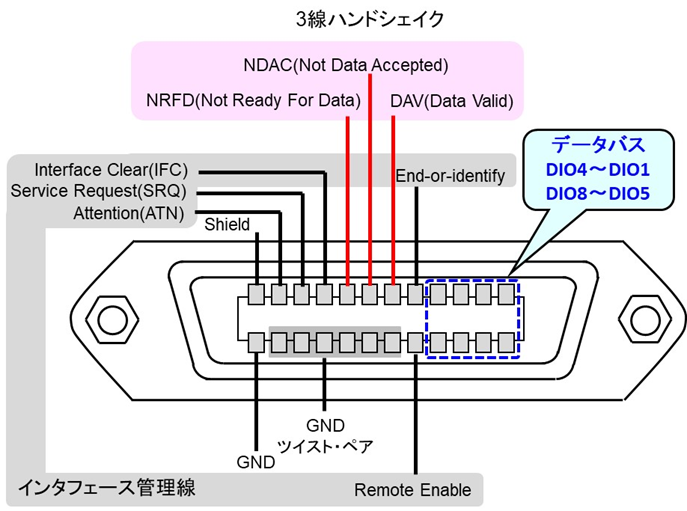

GPIBは以下の信号線で構成されます。

●8本のデータ線 データ (DIO1~DIO8)

●3本のハンドシェイク線

●5本のインターフェース管理線

図3 GPIBコネクタと信号線

全ての線は各機器で並列に接続されます。

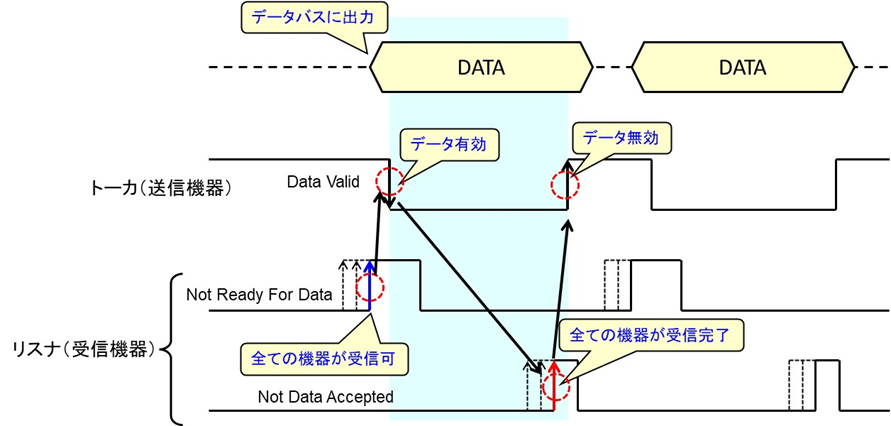

データは次のように3本のハンドシェイクにより確実に伝送されます。

●接続されたリスナは受信可能になるとNRFD(Not Ready For Date)をLo⇒Hi(受信可能:Ready For Date)

●すべてのリスナが受信可能になるとNRFDはHiになり、トーカはDAV(Data Valid)を出しデータ受信を有効

●リスナはDAVを受け取り、データを受信、NDAC(Not Data Accepted)をLo⇒Hi(受信完了:Data Accepted)

●すべてのリスナが受け取り完了するとNDACはHiになりトーカはDAVをLo⇒Hi

図4 GPIBにおけるハンドシェイク

ハンドシェイクは非同期通信のため、複数のリスナがある場合、通信速度は最も遅いリスナに引っ張られることになりますが、確実な通信が行なわれます。

GPIBの通信は確実度が高いのですが、ノイズ耐性が求められる実験装置などでは厳重なシールドが施されたGPIBケーブルが使われます。

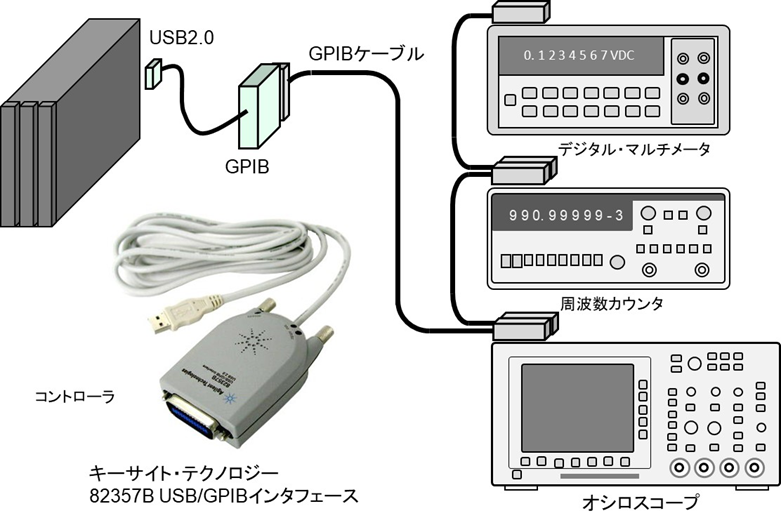

現在ではコンピューターにはGPIBインターフェースは搭載されていません。

インターフェース・カードも発売されていません。

そのためUSB/GPIB変換インターフェースが用意されています。

図5 USB/GPIB変換インターフェースによるシステム構築