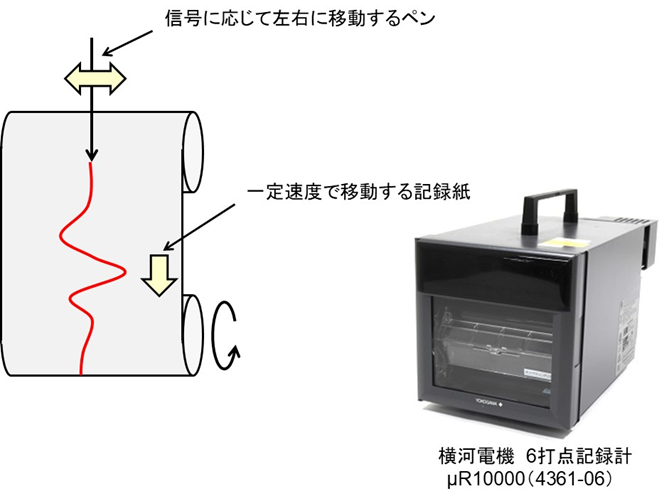

変化する信号を記録したい、特に何時間、何日という長時間記録には紙にデータを記録する方法が使われてきました。

図1のようにロール紙を一定速度で移動、信号に応じて移動するペンにより変化を記録します。

比較的ゆっくりとした変化、例えば施設の温度管理、工場内の設備の流量、圧力などを記録・管理する目的で使われます。

最近では紙のデータだけでなく、電子データとしても同時に記録できます。

図1 代表的な工業用記録計

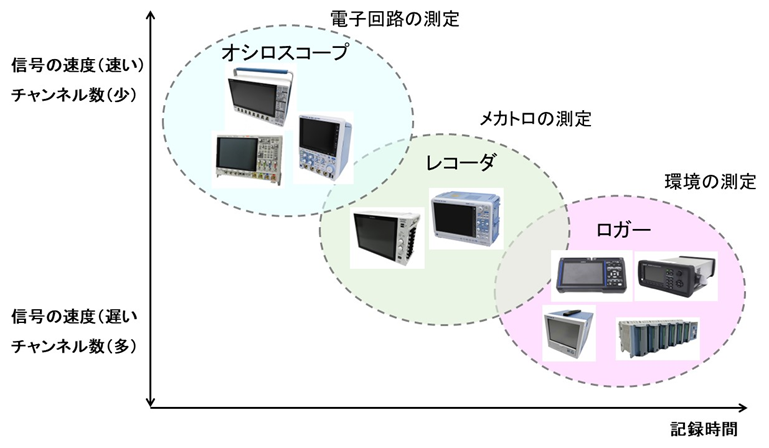

実験・検証で使用される計測器としては図2のように電子記録方式のデータ・ロガー、工業用記録計からオシロスコープ的に進化したデータ・レコーダ、そして速く変化する信号を扱えるオシロスコープのカテゴリに大きく分けられます。

A/D変換使った動作により扱える信号の変化速度、チャンネル数、記録時間はトレードオフになります。

図2 変化を記録する計測器のカテゴリ

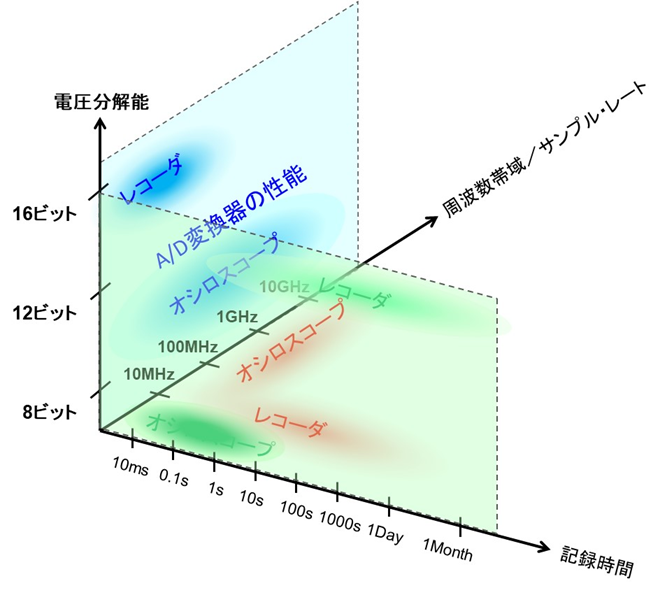

図3は信号をどれだけ細かく取り込めるか(電圧分解能)、扱える信号の変化速度(周波数帯域/サンプル・レート)、記録時間が製品カテゴリによりどのように分類されるかのイメージです。

図3 さらに詳しく分類した変化を記録する計測器のカテゴリ

周波数帯域/サンプル・レートvs電圧分解能は入力信号をデジタル・データに変換するA/D変換器の性能に依存します。

オシロスコープに使用されるA/D変換器には何より高速性が要求されます。

そのため電圧分解能は永らく8ビット(フルスケールを1/256に分解)でしたが、最近では16倍の分解能を持つ12ビット(1/4096に分解)の製品が市販されています。

(電圧分解能が高いことは良いことですが、周波数帯域が広いほどノイズが増えるため、12ビット分解能を活かすには帯域制限との兼ね合いを考慮します。)

記録時間vs周波数帯域/サンプルの関係は、A/D変換器の変換速度と同時に波形データを記録する半導体メモリの書き込み速度、そしてメモリ容量に依存します。

1GS/s(1ns時間分解能)で1時間記録する場合の必要メモリ長は8ビット分解能のA/D変換器の場合

60min÷1ns=3.6T

の高速書き込みできるメモリが必要になります。

複数のメモリに時分割することで1ns毎に書き込みは可能ですが、3.6TBの高速メモリはコスト的に非現実的です。

動作させるための電源容量も大変なことになりそうです。

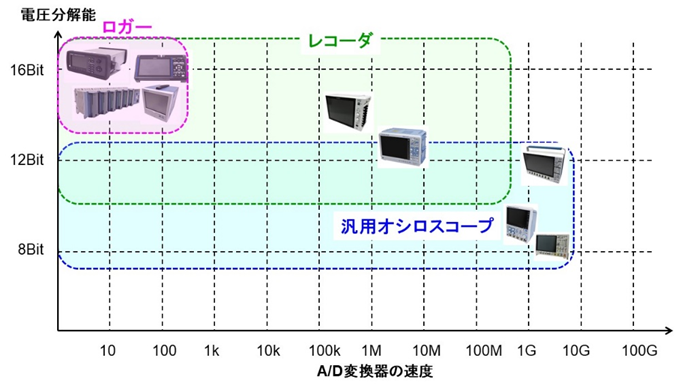

A/D変換器と記録用メモリの制限で、図4のようにA/D変換器と速度と電圧分解能の関係から製品群がわかれます。

図4 搭載されるA/D変換器の性能から見た分類

温度、圧力などのゆっくりした変化を扱うデータ・ロガーの最高サンプル・レートは毎秒100サンプル程度、電圧分解能は技術的にはもっと高められますが、確度を考慮して16ビットが主流です。

メカの動き、メカトロの動作取り込みを得意とするデータ・レコーダはより高速なA/D変換器を搭載しています。

変換速度は使用するモジュールで変化しますが、現在では14ビット電圧分解能、最高200MS/s(5ns時間分解能)が実現されています。

変換速度を抑えたモジュールではデータ・ロガーと同じく16ビット電圧分解能が可能です。

高速信号を扱えるオシロスコープでは、新型ほどサンプル・レートが高速化する傾向にあります。

最高サンプル・レートは周波数帯域の5倍程度が必要と思われますが、最近の製品ではほぼこの条件を満たしています。

電圧分解能は8ビットが主流ですが、パワーエレクトロニクス解析などにむけて12ビット電圧分解能を採用した製品も増えています。

どこまで長時間記録が可能か

図5では主要製品で最高サンプルでの記録可能時間とチャンネル数の関係を示します。

図5 最高サンプルでの記録可能時間とチャンネル数の関係

オシロスコープではその高速性故に波形メモリ長に制限があり、記録時間(サンプル間隔×記録長)は1秒程度に限られます。

チャンネル数は4~8チャンネル、一部製品では2台連結動作にて16チャンネルが限度になります。

データ・レコーダでは本体内蔵の半導体メモリでは最高サンプル・レート200MS/ s、32チャンネル使用で1秒程度ですが、サンプル・レートを落とすことでフラッシュメモリ、SSDへの記録が可能になります。

これによりさらなる長時間記録することができます。

サンプル・レートが遅いデータ・ロガーでは一般のUSBメモリに100チャンネル以上で年単位での記録が可能です。

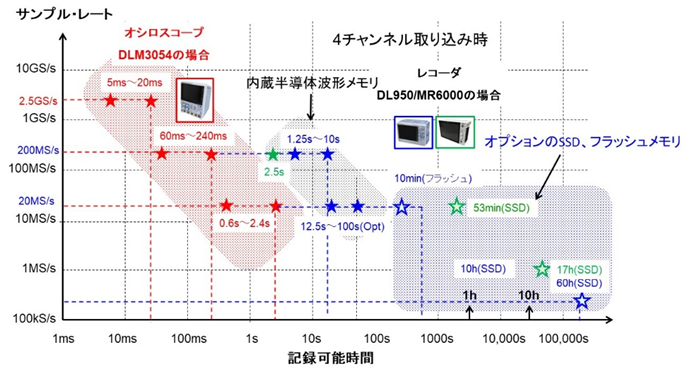

図6は代表的なオシロスコープとデータ・レコーダの記録可能時間と最高サンプル・レートの関係です。

図6 代表的なオシロスコープとデータ・レコーダの記録可能時間と最高サンプル・レートの関係

比較のため、同時取り込みチャンネル数はオシロスコープ同様の4チャンネル時での値になります。

オシロスコープでは波形メモリは内部の半導体メモリに限られます。レコード長を変化させることで最高サンプル・レート 2.5GS/sでは記録時間は5ms~20ms、200MS/sでは60ms~240ms 20MS/sでは0.6s~2.4sになります。

データ・レコーダでは最高サンプル・レート200MS/sでは秒単位で、20MS/sでは数10秒単位で記録可能ですが、最近ではサンプル・レート20MS/sまでSSD、フラッシュメモリへの記録が可能になっています。

これによりサンプル・レートを抑えることで記録時間を飛躍的に延ばすことができます。

図7は代表的なレコーダです。

どちらも最高サンプル・レート 200MS/sのモジュールを搭載可能、サンプル・レート 20MS/sではSSD、フラッシュメモリへの記録により長時間記録が可能になります。

図7 SSD、フラッシュメモリへの記録ができるレコーダ